Размышляя о значении и смысле слов, приходится оглядываться на времена до библейского столпотворения, когда язык был один, и раз за разом убеждаться, что общего в уже разделённых языках до сих пор больше, чем различий. Вот об этом и поговорим опять, кому интересно.

Столпотворение, когда язык ещё был один.

Столпотворение, когда язык ещё был один.

А для примера далеко ходить не будем, и сравним несколько слов из родственных русского, украинского и примкнувшего к ним английского. Несколько: не потому, что их будет немного, но и потому, что разобрать хочется само слово «несколько». Причина — банальна своей повседневностью: попало на зуб, бросилось в глаза, словом, зацепилось за ум (было бы за что!).

И даже тут приходится делать выбор: сначала своё или всё-таки соседское. Он непрост. Вроде бы своя рубашка к телу ближе. Зато не своё проливает ясный свет на него, и просится вперёд. Давайте, всё-таки с нашего начнём по той простой причине, что своё должно бы волновать в первую очередь, а не своё — оно и чужим может быть. Но не в этом случае.

Своя рубашка ближе к телу?

Своя рубашка ближе к телу? Итак, русское «несколько». Многие ли знают смысл слова? Или установка на то, что лошадь пусть вникает, раз у неё голова больше, близка части читателей? Лошадь, может, и вникает, но нам не скажет, не попугай. Надо самим.

Очевидно, что слово «несколько» — это «не-сколько». Все знают, что «не» — это отрицание, почти что «нет». А «сколько» — значит количество. Вместе получается, что слово «несколько» означает, что «нет количества». Хотя в современном языке означает «немного».

Получается, что предки «немного» оценивали как практически ничто. В благоразумии им не откажешь. Добавка 300 рублей к зарплате или пенсии именно так и воспринимается. Сумма есть, а толку нет. Несколько = нисколько?

Несколько = нисколько? Интересное знание можно получить, если рассмотреть украинское «несколько». Объявленный простонародным аналог русскому «несколько» на украинском — «декiльки» (звучит дэкилькы). «Кiльки» (литературное «кiлька») — значит «сколько», как и в русском. А вот «дэ» — это как раз точка, выдающая родство, хоть на первый взгляд и непонятно.

Вывод из полученных наблюдений может быть единственным: у русского «несколько» и украинской «декiльки» ещё недавно предок был общий. Что-то вроде «деск», «десколько». И немедленно наш биокомпьютер (совершенно без нашего желания!) выдаёт в поисковой строке сознания старое, но ещё знакомое нам слово «дескать»! Слово не просто похожее, а родственное по способу образования, хоть по смыслу и отличается.

Диакон, служитель невысокой иерархии.

Диакон, служитель невысокой иерархии. А что же английский? Современное значение «де» в нём изменилось, основным стало разделительное значение, хотя первичное обозначение незаполненного пространства или действия легко просматривается и там. Для примера взять хоть английское deacon. Если читать по буквам, а не по требованиям современных правил английского, состоящего в значительной мере из исключений для избегания наглядности аналогий с русским, получается неизменённое старославянское «диакон», современное дьякон или дьяк. Что такое «де» Вы уже знаете, а что такое «кон» — можете при желании найти в моих публикациях. Совместив обе части слова, получаем значение слова deacon или дьякон, совершенно ясное объяснение значения слова, говорящее само за себя. Как и во всех древних словах, которые мы бездумно повторяем, не понимая смысла.

«Словарь дилетанта». Для понимания смысла слов

«Словарь дилетанта». Для понимания смысла слов Слова — ещё те бирюльки.

Копнём, филолог, о героях говоря?

Хочу подарить филологам, хранящим надменное молчание обиженной девочки из песочницы, несколько новых приправ к пресному течению обыденной летней лени на фоне расслабона курортного отдыха.

Деревянные бирюльки. Бывают проволочные.

Деревянные бирюльки. Бывают проволочные. Я опять о словах, которые цепляются друг за друга не хуже бирюлек из популярной игры наших прадедов. Игра в бирюльки, требуя точности и продуманности движений, исподволь тренирует мозг и координацию. То есть, любая игра, в которой мозг задействован, полезнее наблюдаемого результата — выигрыша в ней.

На этот раз вытянутая цепочка бирюлек выглядит так. Помните, не так давно, я писал про Эфиопию, африканскую православную страну?

Эфиопия — православная африканская страна

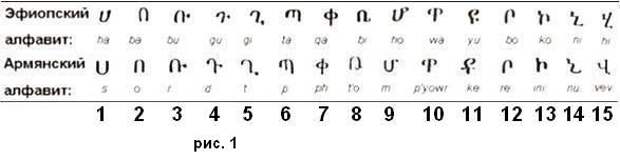

Единственная христианская страна в Африке. Почему? Как образовалась она там? Почему эфиопские учёные считают, что армяне «украли» эфиопский алфавит? Давайте разбираться.

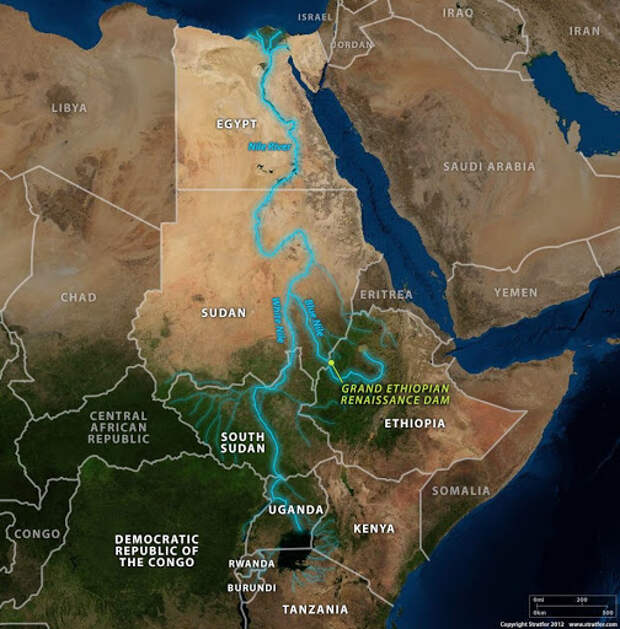

Восток Африки. Голубым цветом выделен Нил.

Восток Африки. Голубым цветом выделен Нил. Что нам известно про Эфиопию в древности, с чего всё началось? Раньше её называли Абиссиния. Там теперь живёт более 100 миллионов человек, больше только в Нигерии на территории Африки. Язык — амхарский. Жители называют страну Геэзе. (Информация для размышления: Геную итальянцы называют Генова. У вас есть время до конца статьи, чтобы догадаться, что такое Генуя.) В древние времена здесь было царство Д’мт. Потом царство Аксум. Считается, что в этом царстве начало распространяться христианство. В средние века ей управляла династия царя Соломона.

Кадр из ролика Youtube.

Кадр из ролика Youtube.  Сходство или тождество?

Сходство или тождество? Белые люди, покидая Вану, естественным путём отрезали нынешнюю Эфиопию от остальной Африки. Взгляните на карту. Эфиопия полностью изолирована с юга Ваной, с запада — Нилом, с севера и востока — Красным морем и Индийским океаном. На большой части своей территории Эфиопия — гористая страна, климат которой вполне комфортен. Круглый год температура +25+30 градусов — то, за чем люди ездят на курорты. Вполне объяснимо, что покинувшие Вану щедро поделились с Эфиопией не только своим генофондом, что очень заметно, но и культурой. Напрасно современные эфиопские учёные обвиняют древних армян в «краже» ими эфиопского алфавита. Просто наши предки, в том числе предки армян, поделились с «местными» своим древним алфавитом, а после Пасхи (Исхода из земли Ха) унесли его на Кавказ с собою. Имели право, унесли своё. И сберегли до наших дней. Перед Исходом белые люди долго жили на всём пространстве от озёр Ваны до современной Александрии. В этом и состоит причина православия Эфиопии, через которую впервые прокатилась волна белой цивилизации. Уже пару тысяч лет назад наши предки выработали основы религии, которая стала христианством с середины 12-го века, будучи персонифицированной в Сыне Божьем.

Лалибела. Древний православный скальный храм Святого Георгия Победоносца.

Лалибела. Древний православный скальный храм Святого Георгия Победоносца.  Он же, вид сверху.

Он же, вид сверху.  Служба в православном храме.

Служба в православном храме. Пару слов, о том, что нам даёт знание древних имён Эфиопии. В пригороде Анапы, в селе Су-Псех с незапамятных времён распространена фамилия Думан. В древности Эфиопию называли Д’мт. Считаю, что окончание «т» — привнесённое позже. А значение было скорее всего — «дом», местный синоном Ха. Фамилия же Думан означает «человек Д’мт», то есть попросту «эфиоп». Последующее название страны — Аксум. «М» тоже прилипло со стороны, а Аксу означает «Ак Су» — Белая Вода. Там как раз протекает Голубой и Белый Нил.

Эфиопский патриарх.

Эфиопский патриарх. Не буду слишком утомлять вас обилием материала. Для тех, кто удивляется тому, что я вдруг вздумал писать об Эфиопии, могу сообщить, что вещи это связанные, часть нашей общей древней истории. Тем более, что разнообразие не помешает, вот недавно в одной из публикаций я поделился находкой: повезло понять, почему русские называются русскими. В заголовке это не отразил. Очереди патриотов, желающих узнать значение, не наблюдается. Это — методологическая ошибка. Полнота знания — это его разветвлённость. Очень многое зависит от незаметных деталей.

Наши дни, понятно без пояснений.

Наши дни, понятно без пояснений. Помните, я обещал рассказать, почему Генуя так называется? Загляните в начало публикации! Получается, что Генуя — это Эфиопия Новая. Неожиданно, верно, но вполне объяснимо. Механизм появления названия — такой же, как у Москвы с Петербургом на Флориде. Немного внимания — и вы можете сами найти значения знакомых слов и названий, ведь корень большинства языков мира — славянский. Удачи.

Жители до сих пор называют её Геэзе. Казалось бы, непонятное африканское слово. Однако, давайте попытаемся разобрать его с помощью предлагаемого мной способа: просто читая это по-русски! Пусть будет такая смешная игра. Начинаем. Разделим по слогам. Ге — э — зе. Вроде бы яснее не стало. Введём разумные допущения. «Э» может быть и «е», а «зе» может быть озвончённое «се». Получается «Ге-е-се». На первый взгляд — ничего не изменилось. Зовём на подмогу взгляд второй. Многие вспомнят из школьного курса, что землю древние греки звали «Гео». Отсюда и пошли современные геометрия с географией. Чтобы не тянуть резину в долгий ящик, сообщу, что «древние греки» множество древних наших слов переделали в свои, добавив к ним разные окончания, показав тем самым, либо в тесном творческом содружестве с ними, пример «древним» англичанам, «древним» итальянцам, французам и прочим «латинянам». То есть, «Гео» — просто «ге», но значит то же самое — «Земля» (смысл слова «земля» можно посмотреть в моём «Словаре дилетанта»). В итоге «Геэзе» получается «Земля есть се», или по-современному «Это — земля». Простенько, но понятно. Они называют свою страну своей землёй, ничего нового.

Глубоко копали предки, настоящие герои.

Глубоко копали предки, настоящие герои. «Здравствуй, страна героев!» Опа, моя бирюлька зацепилась за следующую, непростую, за «героя». Слово старое, заслуженное, изрядно потёртое, и всё в царапинах, от многосотлетнего беспощадного употребления. Почему беспощадного? Посмотрите, что с ним сделали хотя бы «древние» англичане! Неискушённому в английском русскому уху немедленно слышится далёкий от благородства, знакомый, но не литературный аналог, напрямую отрицающий заслуги оригинала. Да и мы, признайтесь, в повседневной жизни, довольствуемся пониманием значения слова, не вникая в смысл его происхождения. Между тем, соседняя бирюлька на него не намекает, а указывает со всей возможной непосредственностью. Если подставить её в искомое слово, то совершенно неожиданно получим расшифровку смысла в виде «землю рой». Это сейчас кажется смешным. А на заре цивилизации человек, имеющий силы и возможности, «роющий землю» подобно могучему быку, способный менять ландшафт или ситуацию, получал это звонке имя.

Есть, правда, ещё одно толкование, хотя и мало вероятное. Возможно, «герой» — это «герей». То есть, главный на земле. Сдается мне, что такое толкование сомнительно. Просто потому, что герои появились раньше начальства, когда они просто были первыми среди равных.

Герои молодой космонавтики.

Герои молодой космонавтики. Если бирюльки не надоели, предлагаю разобрать другую кучку. Авторы Новой Хронологии ввели в научный оборот термин Русь-Орда, обозначая им средневековое государство, объединившее весь тогдашний мир в единое целое. Значение выводят от слов «род», «ограда», «город». И это — логично и правильно. Но у меня бирюлька цепляется за первый слог. Потому, что «да» — всего лишь окончание женского рода. Так что зацепилась она за «Ор». Это, как вы помните, из публикаций про Крым, имя Перекопа. Возможно, из школы вы знаете, что в древности ещё не говорили «пахать», говорили «орать». Так что, можно второпях сделать вывод, что «орда» — значит обкопанная, окружённая рвом. Но правильнее будет не торопиться, подумать, и ещё немного отмотать назад. Потому, что крепости окружать рвами стали всё-таки позже, чем пахать землю. Правда, и пахать начали не так уж давно, может, века с 11-го. С 12-го уж точно. Посему, полагаю, «орда» поначалу означала распаханную землю, это потом стали уже так её войско звать. Макинтош тоже был человеком, прежде чем стал для всех плащом.

Святослав, он же Ахилл, герой Троянский войны.

Святослав, он же Ахилл, герой Троянский войны.Потянешь одно — оно за собой другое слово тащит, а то и несколько. Красивое слово «дева», благодаря которому все мы пришли в этот мир, не только даёт нам понимание его второй части «ва» как «важная», «вагитная» по-украински, то есть, «тяжёлая» (откуда, думаете, появилось английское созвучное слово, обозначающее, орган, с помощью которого дева становится матерью?),

Придешское царство открывает врата

Правда, пока не врата истории. Они завалены «культурным слоем», и для большинства пока недоступны, да и не очень интересны, пока. Не станем тревожить. Зато стоило о них подумать, заговорили они.

Придешское царство, ныне Йорос.

Придешское царство, ныне Йорос. Можете считать, что я повредился в уме, но рассказали врата много интересного. В том числе интересного вам. Даже тем, кого исторические вопросы не волнуют. Но поскольку все мы вышли, в конечном счёте, из них, их наследство — наш язык — поневоле с нами, и мы продолжаем говорить на нём. Поскольку мы ещё не дожили до такого, чтобы нас не интересовало, что мы говорим или слышим, рискну предложить вам краткий результат моего диалога с воротами предков.

Совсем недавно я считал, что Придешское царство названо так лишь потому, что люди просто пришли туда в результате окончания Великого Исхода из земли Ха в Землю Обетованную. Но наша нелинейная жизнь постоянно являет свою многозадачность, у неё всегда есть как минимум «план Б».

Развалины Придешского царства, ныне Йорос.

Развалины Придешского царства, ныне Йорос. Люди сами не замечают, что даже живущих поблизости называют в официальной прессе по-одному, в ближнем круге по-другому, а в дальнем — по-третьему. Что уж говорить о героях древности или знаменитых поселениях, сыгравших в истории видную роль. Многие из них имеют десятки, некоторые — около сотни названий, прозвищ, имён. Перечитывая авторов Новой Хронологии о деяниях фараона Рамзеса III Завоевателя, реально действующим прототипом которого был султан Магомет II Завоеватель, впервые усомнился в однозначности трактовки названия Придешское. Ведь его можно понимать и в значении «находящееся при Деште», как Приднестровье при Днестре. Самым значительным завоеванием фараона был город Кадеш. Тут и началась беседа с Придешском царством. Где трое — там и спор. Третий — Дешт-и-Кипчак — сам встрял. Не смог в стороне стоять, когда вопрос касался непосредственно его, хоть и по созвучию. Всем уже давно понятно, что совпадений не бывает.

А тут ещё «похожие» слова на «де» набежали отовсюду. Такие, вроде бы, разные: дева, дело, деньги, дею, дерево, и другие. Вроде бы мельтешат, думать мешают, ан нет, всё более проясняется, что неспроста сомнение в однозначности возникло. Недаром умные люди советовали всё сомнению подвергать.

Дешт-и-Кипчак утверждал, что «дешт» — это пустыня. Так до сих пор в некоторых восточных языках. Нам так забили в голову, что пустыня — это сухая, жаркая, бесплодная земля,- что я поначалу не соглашался увидеть соответствие. Хорошо, что помнил, что Моисей сорок лет свой народ по пустыне водил в Европе. У предков пустыней были места, где людей нет, а не где песок есть.

Орёл над пустыней.

Орёл над пустыней. Весь разговор пересказывать не буду, не всем интересно следить за извилистыми путями логики и неутверждённой аргументации. Расскажу, на чём сошлись, к полному согласию сторон.

Для начала уточнили, что моя догадка о смене имени «Ха» на «Ка» произошла ещё на месте будущего Стамбула, в Придешском царстве, Троянском государстве, славном городе Царь-Граде, Иерусалиме, словом. Как и в криминалистике, в исследовании названий прошлого польза получается куммулятивная, результат труда может принести результат, превышающий ожидания. Вот и мы, не свинью стригли, шерсти — завались, и без визгу обошлись. Пора докладывать.

Так вот, получается, одно из имён Иерусалима — Царь-Града — Константинополя — Стамбула — Кадеш или Кадес. Где «Ка» — это древнее «Ха», «де» — пустой, свободный, а «с» — стоящий, остановившийся. Получается «обжитое пространство, на свободном месте поставленное». Что нахожу логичным и не противоречащим предыдущим наблюдениям на эту тему. Поздравим себя, друзья! Только что мы добавили маленький кирпичик в здание истории нашего народа. А теперь — бонус. Наша находка позволит нам прояснить значение слов, которые мы бездумно ежедневно употребляем, часто вкривь и вкось.

Девушка.

Девушка. Дева. То есть, девушка. Красивое русское слово, нежное, ласковое. В последнее время часто приходится слышать его в таком употреблении: «Девушка, предъявите пенсионный!» Или: «У девушки двое детей.» Может кто и привык, а мне — царапает слух. Только что мы с вами выяснили, что «дева» значит пустая, порожняя, не понёсшая ещё в себе новую жизнь. Недаром для обозначения этого статуса всё ещё бытует выражение «старая дева» в значении женщины с несостоявшимся материнством. Современная аргументация сторонников называть девушками рожавших женщин потому, что они ещё молоды и прекрасно выглядят, меня не убеждает. Кто в здравом уме новое ведро с водой будет называть порожним только потому, что час назад его принесли из магазина? Предки, создавая слово, обозначили им статус незанятости, неучастия в предназначении до поры. А уж как время пришло, рано ли, поздно ли, статус менять пора, не дева, но мать. Ничего плохого в том нет, каждый из нас благодаря этому на свет появился, и по гроб жизни этому обязан, признателен.

Девушка.

Девушка. Потянув веревочку дальше, подтаскиваем ворохом кучу других слов. Берем, не глядя, первое под руку попавшееся, хоть тот же «Дешт». Отряхиваем пыль истории, любуемся. Хорош! Орел прямо, степной. В смысле, пустынный. Нет — нет, гриф не подходит! Этот — точно орёл. Ну и что же, что потрёпан и подзабыт. Зато у него с памятью всё в порядке, а главное — не врёт, честь имеет. Считается, уже упоминали, что значит это слово ныне пустыню. А ежели взглянуть нашим пристальным взглядом, получается немножечко более объёмно и значительно содержательнее. Первая половина означает «свободное, незанятое, пустое место». А вторая? Что это на нём, более тоненькими, но не менее крепкими верёвочками к нему привязаны, не оторвёшь? Что за «штурм», «штурман», «штык», «шторм», «штырь», и ещё сорок бочек арестантов? Похоже, это те, что нам почему-то нужно всучить именно как «романо-германские.» Хорошо, что мы уже знаем, что всё «романо-германское» — хорошо укрытое славянское. Предлагаю вам самим потренировать воображение и выяснить происхождение слов из этого клубка, на «шт». А по поводу нашего орла степного, по имени Дешт могу сказать, что родители его, видимо, вкладывали такое значение: «шествие/марш/поход/продвижение» по пустыне. Немногословны, но выразительны были предки. Земли, пройденные по пустыне за Великий Поход из Ха в Ка, назвали коротко и ясно для тех, кто понимает, — Дешт. И царство, на краю этого Дешта учинённое, назвали, не мудрствуя, Придешским, с краю то есть. Кто не понял — Украину можно в качестве примера взять.

Созвездие Девы.

Созвездие Девы. Что ещё на «де» у нас на верёвочке болтается? Да, хоть «дерево», к примеру. Сразу и не поймёшь, корявое какое-то. Да ещё какое трухлявое, чуть глаза не засыпало своим древним мусором перепревшим. А только, когда главное знаешь, второстепенное чуть ли не само напрашивается. Сами взгляните: дерево, древо. Сдается мне, когда дереву имя давали, много вокруг деревьев с дуплами было. Правда, есть деревья, от природы полые внутри. Вот и получается, что пустой внутри «рев» или «рв» означает дерево или древо. Не нравится? Ваши варианты!

Денга.

Денга. Пора и честь знать, закругляться будем. Разве что на посошок ещё одно словечко употребить? Уговорили. Давайте деньги. Кто проснулся, «Какие деньги?» — орёт! Спокойно, граждане, никто на Ваши деньги не претендует. Да и какие это деньги, по правде говоря? Работаем за одну романтику. Это я хочу понять происхождение слова деньги. А то в последнее время, настойчиво так, в оба уха, втирают: «тюркское это слово, век воли не видать!» Не буду спорить, пусть тюркское, трюки — братья наши, тот же путь с нами из самой Африки протопавшие , те же щи хлебавшие из одного котла, теми же словами и беседу, и торг вершившие. А слово само поначалу было «денга», перевести можно как «пустое название», в современном понимании «эквивалент». Потом из этого «нга» вырос номинал, наименование и т.п. То есть, предмет, пустой по своей ценности, но единогласно приравненный к ценности, скажем, барана.

Дерево.

Дерево. Обещал закругляться, надо слово держать. Под шумок только намекну, что одно из оставшихся непрепарированных слов — дело. И понимаем мы его совсем не так, как создатели. Потому что при рождении значило оно пустое долгое занятие. Но пустое — не потому, что оно никчёмное, зряшное, а в том смысле, что в процессе делания надо его наполнить содержанием, сладить. Тогда и дело будет сделано. А ежели одни обещания, дело — пустой оболочкой останется, одно название. Хоть и привыкли мы считать дело делом с самого начала, когда до завершения его ещё много пустоты заполнить предстоит. Даже эквивалент зачастую вынуждены вносить за пустоту без гарантий наполнения.

но и помогает понять суровое слово «слава». Кто читал мой «Словарь дилетанта», легко поймёт, что «слава» — это пришедшая, обретённая важность, вес, сила, влияние, и как следствие, известность.

Слава, слава, слава героям!

Слава, слава, слава героям! Из синонимов «несколько» в английском привлекают several и some своей созвучностью нашим «северный» и «сам». Читатель может сам найти рациональное объяснение этому. Уверен, оно существует. Лично мне в словах quality и quantity довольно отчётливо слышится «коль», в прямой связи находится и английское school (школа) и латинское schola. Этимологию можно попытаться найти в словарях, может кого и устроит, хоть и не объясняет ничего. В жизни, как всегда, всё проще, естественней и понятнее. Даже в современных условиях в самом дальнем уголке сколь угодно мало детей ходят в классы деревенских школ, пока там сохраняется возможность учить их. С самого момента изобретения языка детей собирали, сколь их было, учили всему, что сами успели узнать. Современное шипение школа приобрела , сходивши в Европу и вернувшись домой во времена, когда окно рубили туда, а здесь рубили бороды и головы, заколачивая двери, обрубая знание основ и забивая в оставшиеся на плечах единственно верную линию сначала предержащих, а потом председящих и руководящих от их же имени.

Ученье — свет. Да сгинет тьма!

Ученье — свет. Да сгинет тьма! Несколько дней, чуть больше месяца, остаётся до того времени, когда несколько новых учеников пойдут в школу впервые. Пожалуйста, будете собирать их, объясните, что их основная задача — не только получить знания, но и научиться понимать смысл явлений, без чего знания могут проваляться всю жизнь огромной бесполезной кучей. Пусть у них всё получится!

Свежие комментарии