Луций Антоний вскоре понял, что сопротивляться Октавиану бесполезно и капитулировал. А вот Тиберий не смирился. Он бежал на Сицилию, к ещё одному врагу Октавиана — Сексту Помпею, сыну великого Гнея Помпея. Однако тот принял перебежчика неласково и Тиберий уплыл в Грецию, к Марку Антонию. Но и Антоний вскоре заключил с Октавианом мир. Тиберию пришлось возвращаться в Рим и пытаться как-то ужиться с ненавистным Октавианом Августом. К счастью, тот очень вовремя влюбился в его молодую жену.

Любовь Октавиана к Друзилле оказалась настолько пылкой, что он развёлся с собственной супругой Скрибонией как только та родила ему дочь Юлию. И немедленно женился на Друзилле, которой Тиберий дал развод, хотя она была на шестом месяце беременности. Друзилла, которая рожала второго ребёнка за три года, причём постоянно находясь в разъездах, сопровождая своего непутёвого мужа, была счастлива сочетаться браком с молодым (он был старше её всего на 5 лет) и красивым Октавианом, который к тому времени успел стать триумвиром, то есть одним из трёх правителей Рима.

Его прежняя жена Скрибония была родственницей Секста Помпея. Только что закончилась война триумвирата с «Сицилийским государством», возглавляемым Помпеем. Этот развод мог нарушить хрупкое перемирие и разорвать римскую державу на части. К счастью, у этих двух политиков были и другие родственники. Они помирились, устроив брак дочери Секста Помпея с племянником Октавиана — Марком Клавдием Марцеллом. Через несколько лет их вражда возобновится, но уже по иным причинам, не связанным с семейными делами.

Друзилла жила со своим новым мужем душа в душу. Через несколько лет Октавиан предоставил ей право распоряжаться государственной казной, иметь собственную клиентелу и вообще всячески помогать супругу в нелёгком деле управления Римом. Сам он постоянно находился вне столицы, участвуя в различных войнах, так что всей внутренней политикой в это время занималась Ливия Друзилла. Ей были обязаны карьерой такие прославленные личности как Луций Сальвий Отон (отец будущего императора Марка Сальвия Отона) и Сервий Сульпиций Гальба, ещё один будущий правитель Рима.

Не забывала Друзилла и о собственных детях. Своего первого сына Тиберия в 11 г. до н.э. она женила на его сводной сестре Юлии, дочери Октавиана от предыдущего брака. Женой её второго сына Друза стала любимая племянница Октавиана, Антония Младшая. Таким образом, все дети оказались пристроены. Конечно, были и другие кандидаты в наследники Октавиана, но они отчего-то стали умирать. В 23 г. до н.э. умер тот самый Марк Клавдий Марцелл, племянник её мужа. Два других наследника Октавиана, его приёмные сыновья, умерли во 2 и 4 г. н.э. Ещё один наследник, Агриппа Постум, умер в 14 г. н.э. В августе того же года умер и её муж, а новым императором, за неимением других кандидатур, стал сын Друзиллы — Тиберий.

Римский историк Тацит прямо обвинял Ливию Друзиллу во всех этих смертях. Другой историк, Дион Кассий, писал, что она «намазала ядом некоторые плоды смоковницы, еще висящие на деревьях, откуда Август имел обыкновение срывать их собственноручно. Она и ела сама те плоды, которые не были намазаны ядом, и одновременно передавала Августу отравленные». Однако Октавиан умер в возрасте 75 лет, скорее всего от естественных причин. Он любил свою жену до последнего вздоха, его последними словами были: «Ливия, помни, как жили мы вместе! Живи и прощай!»

Ливия Друзилла не только имела огромную власть при жизни мужа, она также стала родоначальницей целой династии императоров. Позаботилась она и о посмертной репутации своего мужа. После сожжения тела Октавиана на погребальном костре сенатор Нумерий Аттик поклялся, что видел воспаряющий к небесам дух покойного. За это он получил от Друзиллы миллион сестерций. Сенат на основании данного свидетельства объявил Октавиана богом, в его честь был построен храм, а главной жрицей в нём стала, разумеется, Ливия Друзилла.

Таинственные находки древности

Археологи выкопали из-под земли множество предметов, большинство из которых довольно просты — наконечники стрел или горшки. Но есть и такие, которые заставляют экспертов ломать головы, потому что понять, что это такое, очень непросто. А уж зачем это было сделано и кем — и подавно.

1. Ближневосточные круги

Наверняка вы знаете о линиях Наска в Перу — древних геоглифах, видимых только с высоты птичьего полёта, в известности они уступают разве что Египетским пирамидам. Но на Ближнем Востоке тоже есть геоглифы, пусть и менее известные, но ещё более загадочные и древние.

Эти «колёса» представляют собой круглые каменные сооружения в пустыне Сирии и Саудовской Аравии. Считается, что им, по крайней мере, 2000 лет, но никто не знал о них до 1920-го года, то есть до появления самолётов. Археологи сообщают, что нужно подняться как минимум на 30 метров над землёй, чтобы разглядеть круги.

Эти «колёса» представляют собой круглые каменные сооружения в пустыне Сирии и Саудовской Аравии. Считается, что им, по крайней мере, 2000 лет, но никто не знал о них до 1920-го года, то есть до появления самолётов. Археологи сообщают, что нужно подняться как минимум на 30 метров над землёй, чтобы разглядеть круги.

Зачем они и что они такое — пока непонятно. Некоторые круги сгруппированы, другие — нет. В один кругах есть некое подобие «спиц», которые соответствуют астрономическим явлениям, в других «спицы» прорисованы будто бы наугад. Круги могут быть остатками зданий или кладбищ, но большинство учёных склоняется к мысли, что они имели религиозное значение.

Зачем они и что они такое — пока непонятно. Некоторые круги сгруппированы, другие — нет. В один кругах есть некое подобие «спиц», которые соответствуют астрономическим явлениям, в других «спицы» прорисованы будто бы наугад. Круги могут быть остатками зданий или кладбищ, но большинство учёных склоняется к мысли, что они имели религиозное значение.

2. Стена-гора

В американском штате Джорджия гиды обычно говорят туристам нечто вроде: «Сейчас мы подходим к таинственной доисторической стене». Да, всё так. Кто построил стену, неизвестно, зачем — тоже.

В американском штате Джорджия гиды обычно говорят туристам нечто вроде: «Сейчас мы подходим к таинственной доисторической стене». Да, всё так. Кто построил стену, неизвестно, зачем — тоже.

Стена достигает 270 метров в длину и двух метров в высоту, по крайней мере, в некоторых местах. По всей длине стены можно найти 30 ям, а в одном месте есть остатки ворот. Стену построили около 1600 лет назад, хотя ямы, возможно, вырыли намного позже европейские охотники за сокровищами.

Есть теория, что стена защищала гору от нападений, но это кажется маловероятным. Источника воды в этих местах нет, в некоторых местах стена слишком низкая, и построена она вовсе не на тех склонах, которые можно счесть стратегически важными. Другие теории говорят, что стену использовали для поклонения Солнцу или даже как границу «мест отдыха» для молодожёнов во время медового месяца.

Зигзагообразная форма стены похожа на рисунки, найденные на индейской керамике. Эта форма может соответствовать движению небесных тел, а северный конец стены указывает на место Солнца во время летнего солнцестояния.

Зигзагообразная форма стены похожа на рисунки, найденные на индейской керамике. Эта форма может соответствовать движению небесных тел, а северный конец стены указывает на место Солнца во время летнего солнцестояния.

Легенды чероки гласят, что строителями стены были подземные жители — высокие, светлокожие, бородатые, бодрствующие по ночам и «луноокие». Возможно, речь идёт о ранее живших на этой земле племенах хитчити — они носили бороды и жили в напоминающих пещеры подземных сооружениях. Если они были высокими и любили астрономию, то объяснение кажется вполне логичным.

3. Крест Дерека Махони из Гластонбери

О короле Артуре существует множество легенд. Одна из них такова: в 1191-м году монахи из аббатства Гластонбери обнаружили его гроб. Рядом был крест, на котором были выгравированы слова: «HIC IACET SEPULTUS INCLITUS REX ARTHURIUS IN INSULA AVALONIA», что переводится как: «Здесь спит вечным сном великий король Артур на острове Авалон».

Многие считают, что крест если и существовал, то монахи сделали его сами, чтобы к ним в аббатство приходило больше паломников. Тем не менее, исторический обман XII-го века очень ценен. Последняя запись о кресте появилась в XVII-м веке, и эксперты очень хотели бы узнать о таинственном кресте побольше. И в декабре 1981-го года в Британском музее появился человек, утверждавший, что он этот крест нашёл.

К сожалению, Дерек Махони отказался передать крест сотрудникам музея или даже позволить его осмотреть. Тогда музей обратился к властям, которые владели землёй, где Махони якобы нашёл артефакт, и Совет получил постановление суда на изъятие креста. Но Махони по-прежнему отказывался говорить, где он. В апреле 1982-го года судья приговорил Махони к двум годам лишения свободы, но уточнил, что его выпустят на свободу, как только он, наконец, скажет, где крест.

В январе 1983-го года адвокат по назначению (таких адвокатов в Англии обычно предоставляют людям, неспособным защитить себя самостоятельно) обратился в суд, чтобы ходатайствовать об освобождении Махони. Но Махони, как ни странно, утверждал, что он должен остаться в тюрьме, а адвокату по назначению лучше пойти куда-нибудь ещё и заняться делом. История повторилась, когда Высший суд страны постановил освободить Махони. Несмотря на то, что Махони возражал, из тюрьмы его в буквальном смысле выгнали.

Позже выяснилось, что у Махони была литейная форма для свинца и необходимые навыки, чтобы сделать поддельный крест. Но даже если бы он сделал его настолько хорошо, чтобы обмануть экспертов и убедить власти в своей правоте, его всё равно посадили бы в тюрьму за такой обман. Но есть мнение, что Махони и правда знал, где крест. Вот только никто древнюю реликвию так и не увидел.

4. Шпалеры единорога

В Музее Клюни в Париже хранятся шесть красивых шпалер, изображающих охоту на единорога. Кто их создатель — неизвестно. Они были сделаны в XV-м или XVI-м веке, но до 1814-го года не было ни одного упоминания о них. Никто даже не знал об их существовании, пока в 1841-м году шпалеры, влажные и подъеденные мышами, не вынесли из дома Шато-де-Буссак.

В Музее Клюни в Париже хранятся шесть красивых шпалер, изображающих охоту на единорога. Кто их создатель — неизвестно. Они были сделаны в XV-м или XVI-м веке, но до 1814-го года не было ни одного упоминания о них. Никто даже не знал об их существовании, пока в 1841-м году шпалеры, влажные и подъеденные мышами, не вынесли из дома Шато-де-Буссак.

Хоть что-то об истории шпалер могли бы сказать вензеля «AE» и «AF», вышитые в каждом углу… если бы хоть кто-нибудь понял, что они означают. На пяти шпалерах из шести изображена тоненькая светловолосая леди, но о том, кто она такая, тоже можно только догадываться.

Многие историки полагают, что это сестра Генриха VIII Мария Тюдор, бывшая замужем за королём Франции Людовиком XII в последние шесть месяцев его жизни. Многие видят в шпалерах аллюзии на брак, любовь и желание иметь детей.

Другие считают, что сцены на шпалерах означают пять чувств. На первой шпалере женщина прикасается к единорогу, на второй кормит птиц, на третьей нюхает цветок, на четвёртой играет на музыкальном инструменте и, наконец, на пятой указывает единорогу на его отражение. Учёные-христиане предполагают, что единорог — это образ Христа, а женщина — его мать Дева Мария. А есть и те, кто верит, что сцены изображают охоту на настоящего единорога.

5. Черепа перуанцев во Флориде

В январе 2012-го года во время выкапывания ямы для бассейна в Южной Флориде были найдены черепа мальчика и взрослого мужчины. Маленький череп принадлежал десятилетнему ребёнку, и на костях до сих пор оставалась ткань.

Вызвали полицию — это могло быть следами убийства. Но нет: плоть на черепе мумифицировалась, а обоим черепам было, по крайней мере, лет 800. Ещё более странным было то, что черепа имели уникальное строение, известное как кость инков, которое характерно в основном для перуанцев.

Рядом с черепами были другие примитивные артефакты — остатки одежды и пращи. Их, возможно, в 1930-м году купили и привезли сюда туристы, прежде чем законы запретили торговлю подобными артефактами. То же касается и черепов — возможно, их подкинули во Флориду мигранты из Перу. В любом случае, понять, как черепа древних перуанцев оказались на чьём-то заднем дворе, уже невозможно.

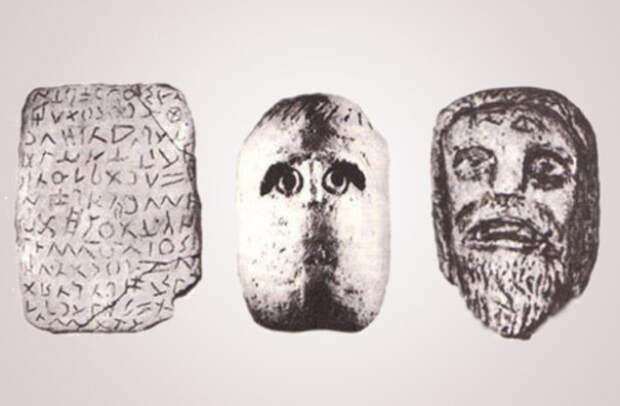

6. Глозелианские таблицы

В 1924-м году фермер Эмиль Фрадин нашёл на одном из своих полей полную странных объектов подземную камеру. В ней были человеческие кости, гермафродитные идолы, маски и несколько табличек с выгравированными на них письменами на странном языке. Фрадин вызвал археологов, и долгие годы на этом месте велись раскопки. За это время были обнаружены тысячи артефактов.

По поводу открытий велось столько дебатов, что «New-York Times» в 1927-м году назвала их «Глозелианской войной»: имелось в виду, что вся Франция разделилась на два лагеря, каждый из которых отстаивал своё мнение.

Из-за чего спор? Никто не знал точно, были ли артефакты подлинными. Некоторые археологи утверждают, что таблицы были сделаны во времена неолита, а язык — это предшественник финикийского алфавита, от которого произошли греческий, иврит, латынь, арабский и кириллический алфавиты. Если это правда, то колыбель цивилизации — Франция, а не Ближний Восток.

Дошло до суда: Фрадин подал в суд на главу Лувра за клевету. Тогда полиция провела в доме фермера обыск и нашла несколько явно недавно вырезанных табличек. Фермера арестовали за мошенничество, но сторонники Фрадина в подлог не поверили. Международные эксперты в своих докладах назвали все найденные таблички фальшивками, но это только разожгло споры. Фрадина так и не осудили.

Современные тесты показывают, что кости в этом месте собраны из самых разных эпох — одни кости лежат с 300-х годо в. до н. э., другие — с XVII-го века. Стекло было сделано во Франции в средние века. А таблички, кажется, ровесники самых старых костей — им точно не меньше 2000 лет. Глина, из которой они сделаны, химически идентична местной глине, так что сделали их, вероятно, во Франции. Большинство экспертов сходятся в том, что язык на табличках — одна из разновидностей старокельтского языка. Вроде бы никакой тайны нет.

Но совершенно непонятно, как так много необычных и разнообразных предметов оказалось в одном месте — второго такого места в Европе нет. Единственный, кто мог хоть что-то знать, Фрадин, так ничего и не прояснил — в 2010-м году он умер и унёс секрет с собой в могилу. Если знал, конечно.

7. Таинственный камень

В 1872-м году во время постройки фундамента возле озера Уиннипесоки в Нью-Хэмпшире, США, строители обнаружили странный предмет — это было чёрное каменное яйцо с резными изображениями около десяти сантиметров высотой. Его сразу признали чудом научного мира: никогда раньше в США ничего подобного не находили и до сих пор не нашли. Находка известна как Таинственный камень.

Спереди (назовём это так за неимением лучшего для яйца обозначения) на яйце выгравировано лицо. По бокам — кукурузные початки, круги, части животных, спирали, полумесяц и разные линии и точки. В верхней и нижней части есть многочисленные отверстия, предположительно созданные с использованием технологий XIX-го века, а это значит, что камень был сделан незадолго до того, как его нашли.

Подробностей никто не записал. Точное место и глубина, на которой лежал камень, неизвестны. Породы того типа, из которой состоит камень, в Нью-Хэмпшире нет. После почти 150-ти лет исследований учёные по-прежнему не знают, кто его сделал, зачем и почему камень оказался в земле.

8. Золотые шапки

Едва ли не самыми необычными артефактами бронзового века в Европе можно назвать четыре золотые шапки, или конуса. Их высота варьируется от 30-ти см и почти до одного метра. Шапки на 90% сделаны из золота и украшены чрезвычайно сложными концентрическими кругами. Самая старая из известных шапок — Берлинский конус: его создали примерно в 1300-м году до н. э., а обнаружили в 1835-м году. На конусе выгравировано 1739 символов Солнца и Луны.

Предположительно конусы могли быть частями доспехов, церемониальными вазами, украшениями религиозных мест или даже шляпами «волшебников», точнее, жрецов-астрономов. Современный анализ показывает, что на конусах изображены точные солнечные и лунные циклы, которые первым наблюдал астроном Метон Афинский в V-м веке до н. э. Это может означать, что протокельтская культура на несколько веков опережала своё время.

9. Египетские пауки

В 2013-м году археологи обнаружили в Египте каменную панель с гравировками, которые могут быть самым ранним известным в мире изображением пауков. Панели, вероятно, около 6000 лет, что делает её старше древнеегипетской цивилизации.

Есть предположения, что изображённые здесь пауки — это «заготовка». Похоже на правду: овалы с четырьмя тонкими изогнутыми «ножками» выглядят, как паучки на детских рисунках. Похожие на звёзды изображения могут быть паутиной.

Доктор Хизер Линн, автор и сторонник «альтернативной археологии», считает, что на самом деле на панели изображены вовсе не пауки, а звёздная система Сириус. Это якобы старая карта звёздного неба — древним людям определённо нравилось смотреть вверх. Кроме того, существует множество доказательств, что древние египтяне интересовались астрономией, а вот про их интерес к паукам ничего не известно.

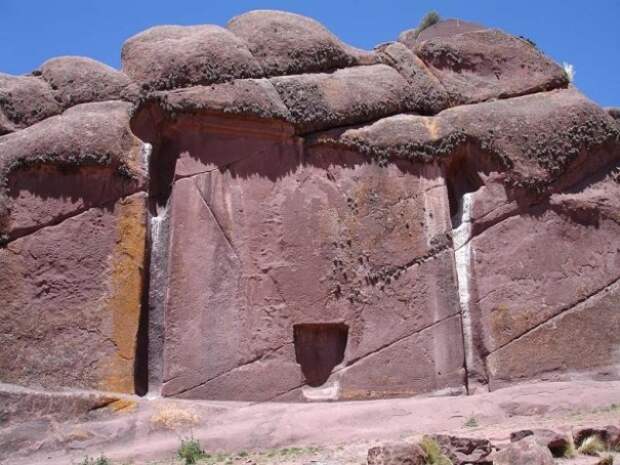

10. Араму Муру

Врата инков Араму Муру в Перу — это огромные «выемки» в сплошной скале: плоскую плиту с двух сторон обрамляют впадины семи метров высотой. В центре плиты есть ещё одна выемка, высотой и шириной примерно с человека. Такое ощущение, что кто-то начал высекать в скале здание или нечто подобное, а потом бросил.

Эта «дверь» среди любителей паранормальных явлений — едва ли не предмет культа: они считают её волшебным порталом. Местные жители считают её вратами в преисподнюю, которую с помощью особого ключа или чар могут открыть маги. Некоторые говорят, что «дверь» открывается в полночь, а по ту сторону находится город. Есть даже теория, что «врата» ведут в другой конец Вселенной.

Быть может, туземцы тысячи лет назад действительно открыли способ путешествовать среди звёзд? Было бы здорово, если бы правдой оказалась именно эта теория. Но, скорее всего, кому-то просто пришлось бросить строительство, что, согласитесь, немного грустно.

-

Светящийся неопознанный объект запечатлели под водой у берегов Майами (США)

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал в сети загадочные кадры, на которых светящийся зеленым цветом объект движется под поверхностью воды.

Во время движения объект светился зеленым светом и менял свою форму.

По мнению Скотта Уоринга, НЛО способны перемещаться под водой также легко, как и по воздуху. А зеленый свет исходит от двигательных установок неопознанного объекта.

Это далеко не единичный случай, когда НЛО фиксируют входящими и выходящими из океана. Многие, вероятно, помнят видео с ныряющим под воду НЛО, снятых экипажем эсминца США.

Уфолог убежден, что в местах, где обнаруживаются подобные объекты, на глубине нескольких километров могут располагаться базы пришельцев.

Некоторые исследователи считают, что эти базы не основные, а транзитные для прибывающих из космоса инопланетян.

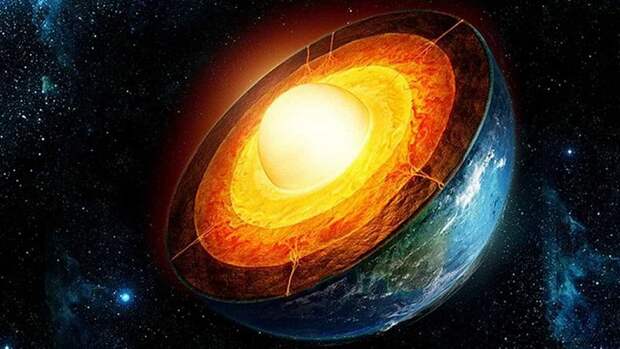

Внутреннее ядро Земли состоит из необычного вещества, считают ученые

В течение последних десятилетий ученые считали, что ядро Земли состоит из жидкого внешнего ядра, покрывающего твердое внутреннее ядро. Однако новое исследование ученых из Китая указывает на то, что внутреннее ядро Земли состоит из своеобразного вещества, находящегося где-то между жидким и твердым состоянием. Результаты исследования опубликованы 10 февраля в журнале Nature.

С тех пор, как в 1936 году было открыто внутреннее ядро, то, что находится еще глубже остается загадкой.

Несмотря на то, что физики определили, что внутреннее ядро богато железом, они точно не знают, какие еще элементы там есть и в каких количествах.

Новое исследование Института геохимии Китайской академии наук (IGCAS) указывает на необычное вещество во внутреннем ядре.

В исследовании также сообщается, что интенсивное тепло или давление в самой глубокой точке Земли запускают сверхзвуковую материю, вещество, находящееся где-то между жидкостью и твердым телом.

В сверхионных условиях жидкоподобные легкие элементы обладают высокой диффузией, в то время как атомы железа остаются в значительной степени стабильными.

Китайские исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы показать, как более легкие элементы перемещаются по внутреннему ядру Земли, в то время как железо остается на месте.

С каждым новым исследованием ядро Земли продолжает приносить новые открытия и вызывать споры среди ученых.

-

Крымская война 1853–1856 годов началась с того, что Россия и Франция не смогли договориться, кто будет владеть ключами от храма Рождества Христова в Иерусалиме. Французы считали, что владеть ими должны католики, а император Николай I потрясал фирманом турецкого султана 1757 года и Кючук-Кайнарджийским мирным договором, который давал России право отстаивать интересы верующих на территории Османской империи.

Чтобы победить в споре, французы решили побряцать оружием. Когда к Константинополю прибыл линкор, турки отдали французам ключи от храма. Николай I в ответ на такую наглость вторгся в занятую турками Валахию. Османы объявили России войну, а после первых побед русского оружия турков поддержали Франция и Британия, которая увидела в войне шанс продолжить большую игру. Англичане давно мечтали прибрать Крым к рукам. Они уже разработали проект Крымского моста, соединявшего полуостров с Таманью, и проект железной дороги до Индии.

Война получилась серьёзная. Боевые действия шли на Камчатке, на Соловках, на Балтике и в Чёрном море. Англичане собирались применить против русских химическое оружие. Две бочки с отравляющими веществами были найдены русскими моряками в апреле 1854 года в каменоломнях Одессы после бомбардировки города англичанами. К счастью, боеприпасы не взорвались.

В середине ноября 1854 года на побережье Крыма обрушился страшный ураган, который буквально разметал вражескую эскадру. Вот как описывал бурю очевидец в Балаклаве: "Воздух был наполнен одеялами, фуражками, шинелями, сюртуками и даже столами и стульями... Всё это неслось по долине к Севастополю. Крыша с дома была сорвана и распластана по земле. Амбары и сараи — разрушены. Пятипудовые кипы сена кружились на земле. Бочки с ромом катались по лагерю, подпрыгивая на камнях. Стадо баранов... погибло под ударами смерча, который вырывал из земли и разбрасывал ряды тополей..."

В этой буре под Евпаторией пошли ко дну три корабля союзников, а под Балакалавой погибло ещё 11 кораблей. Английские военные со скал бросали тонущим морякам верёвки, но спасти удалось немногих. Они и сами не все пережили ночь: ураган принёс с собой град, сменившийся снегом, температура воздуха упала, и многие замёрзли ночью в окопах. В этой же буре погиб и легендарный корабль "Принц", который привёз в Крым не только продукты и тёплые вещи для англичан, но и 200 тысяч фунтов стерлингов жалованья для британского контингента.

Судьба "Принца"

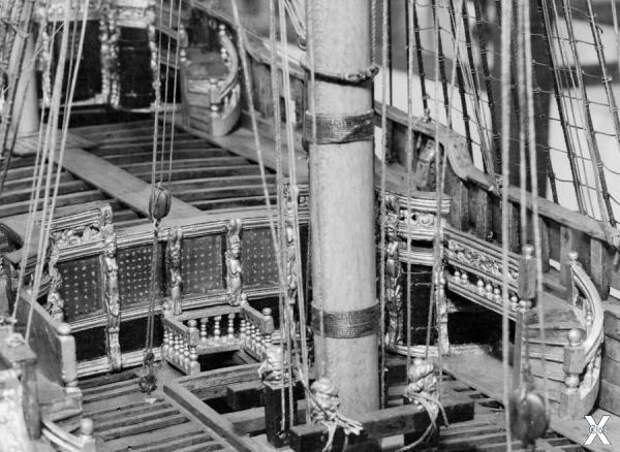

Это был новенький парусно-винтовой пароход с металлическим корпусом длиной в 89 и шириной в 13 метров. Эпитет "чёрный" приклеился к нему позже. "Принц" вёз британцам сапоги, тулупы, шерстяные кальсоны и рубахи, пальто, одеяла и спальные мешки — англичане готовились к зиме. Но главной потерей стало золото, причём его количество в журналистских статьях год от года росло, и в XX веке уже говорили о 60 миллионах франков.

8 ноября 1854 года "Принц" подошёл к Балаклаве и встал на рейд, дожидаясь хорошей погоды для разгрузки. Глубина под килем корабля составляла 50 метров. Там "Принц" и простоял вплоть до урагана.

В восьмом часу вечера ветер окреп настолько, что один из английских пароходов, сбросив якоря, решил уйти в море. Проходя мимо "Принца", капитан просигналил ему совет отойти от берега. Но капитан "Принца" Гудолл понадеялся на мощные паровые двигатели корабля и не двинулся с места. Вскоре на того обрушился ураган такой силы, что британские моряки были вынуждены рубить мачты. По роковой случайности бизань-мачта упала в воду у кормы, и её такелаж намотался на гребной винт "Принца": корабль лишился хода. Под ударами стихии его сорвало с одного из якорей, а второй не смог удержать корабль на месте: его отнесло к скалам, о которые он и разбился около 10 часов утра. Через четверть часа корабль с металлическим корпусом ушёл под воду. Из 150 человек экипажа спаслись пятеро.

Едва весть о гибели "Принца" достигла Британии, как английские газеты оповестили весь мир о том, что на борту судна находилось золото. И почти сразу после заключения Парижского мира начались поиски корабля.

Почему поисковиков преследуют неудачи

Первыми "Принца" в 1875 году пытались найти французы, они нашли 10 затонувших кораблей, но "Принца" среди них не было. Глубина моря в месте, где, как предполагали, разбился корабль, достигала 103 метров, и водолазы не могли долго находиться на глубине.

С 1901 по 1903 год "Принца" искали итальянцы под руководством изобретателя глубоководного скафандра Джузеппе Рестуччи. Его приспособление для работ на глубине представляло собой огромный медный ящик с прорезями для рук и тремя иллюминаторами. Благодаря этому оборудованию итальянцы, казалось, ближе всех подобрались к сокровищам: на дне Балаклавской бухты среди деревянных обломков других судов они нашли металлический корпус корабля, и водолаз Сальваторе Траму уверил всех, что прочёл на корме уцелевшие буквы: "...ck Pr…", которые следовало читать как Black Prince. Однако британский корабль назывался просто "Принц" – Prince и никогда не носил иного названия. Итальянцы подняли со дна различные артефакты, среди которых были подзорная труба и ящик с пулями, однако до золота водолазам помешал добраться толстый слой ила и камней.

Это не остановило Рестуччи — в 1905 году он снова вернулся к Крым и нашёл ещё один металлический корпус, который мог принадлежать "Принцу". На этот раз он вёл поиски в другом месте, но золота снова не обнаружил.

До революции "Принца" искали и русские исследователи: изобретатель Пластунов, инженер Руднев, дворянин Драгунов, железнодорожник Григорович. "Принц" не давался никому.

И только в 1922 году кто-то из ныряльщиков достал со дна Балаклавской бухты горсть золотых монет. В Европе снова заговорили о британском золоте, но разговоры эти носили издевательский характер: журналисты судачили, что России никогда не достанется золото "Принца" в силу необычайной отсталости страны.

Найти во что бы то ни стало

СССР ответил на это организацией ЭПРОН — Экспедиции подводных работ особого назначения. Произошло это по инициативе инженера Языкова, который был энтузиастом-кладоискателем и 15 лет собирал материалы о "Принце". Коллекция документов, которую он предоставил начальнику Особого отдела ОГПУ Ягоде, произвела впечатление. Руководителем ЭПРОН стал Лев Захаров-Мейер, а инженер Даниленко разработал глубоководный батискаф в виде снаряда с механической рукой. Батискаф на трёх человек был снабжён телефонной связью и устройствами аварийного всплытия.

Казалось бы, теперь "Принц" будет найден, но не тут-то было! Точное место катастрофы установить так и не удалось, поэтому бухту Балаклавы пришлось обшаривать полностью.

Два года корабль искали водолазы, тральщики и гидропланы — тщетно. Советское правительство даже сделало запрос в Лондон, однако британцы от ответа уклонились. После того как на поиски "Принца" было потрачено 100 тысяч рублей, их было решено прекратить, но тут весьма кстати для большевиков найти корабль возжелали японцы. За разрешение вести поиски они обязывались передать Советам новейшие образцы глубоководных аппаратов, платили 110 тысяч рублей, а в случае успеха — отдавали СССР 60% сокровищ.

Как и итальянцы, японцы считали, что "Принц" — единственный корабль с металлическим корпусом, затонувший под Балаклавой. Поэтому они довольно быстро нашли остов какого-то судна и в течение лета освободили его от обвалившихся сверху кусков скал. Каждый день под воду спускалось семь водолазов и восемь ныряльщиков. Но всё было тщетно — выяснилось, что середина корабля отсутствует. Добычей японцев стали пять золотых монет, офицерская сабля, замок, столовые приборы, свинцовые пули и галоша.

Только позже Михаил Зощенко выяснит, что помимо "Принца" под Балаклавой затонуло ещё четыре корабля с корпусами из металла. Среди них был французский пароход "Виктория", пароход "Мельбурн" и транспорт "Резолют". Зощенко стал первым, кто предположил, что золота вообще не было на борту "Принца". Он ссылался на некоего Джона Смита, который в докладе заверил начальство, что выгрузил деньги в Константинополе. Правда, Зощенко упускал из виду, что англичане — мастера плести интриги и запутывать противника. А имя Джон Смит больше подходит шпиону, чем казначею Королевского флота.

Возможный след

Так где же "Принц"? Благодаря письмам участника событий мичмана корабля Котгрейва сейчас известно, что он разбился о 75-метровую скалу в трёх кабельтовых восточнее входа в бухту Балаклавы. 14 ноября "Принц" стоял в полумиле от берега. Когда шторм усилился, на корабль налетел английский транспортник. Он совершил навал и причинил "Принцу" ущерб, из-за которого команде пришлось срубить все мачты. Утром, когда корабль стало сносить на скалы, капитан приказал запустить паровую машину, но намотавшийся на винт такелаж сделал двигатель бесполезным.

Через 15 минут "Принца" бросило на скалы и разбило несколькими ударами волн. Он затонул за четверть часа. Котгрейва и ещё четверых моряков сумели поднять на борт моряки других английских судов после пятичасового "сидения на камнях". Эти письма не только проливают свет на место гибели "Принца", но и делают очевидным тот факт, что и японцы, и специалисты ЭПРОН, и другие искатели вели поиски не там, где разбился корабль. Они искали в Балаклавской бухте, в которую тот никогда не заходил. А значит, всё ещё существует шанс, что корабль и его груз найдут.

Крепостные гаремы, растление малолетних и «кебинные» браки: Шокирующие подробности личной жизни российских помещиков

Крепостное право породило множество несправедливостей, но главная беда, которую оно принесло, это безграничная власть одних людей над другими. Помещики скатывались в полупервобытное состояние, это позволяло возможность самодурам опускаться до бесчеловечных поступков.

Серальки

Известно, что в имениях предка Пушкина — Абрама Ганнибала встречалось много темнокожих детей. Главным увлечением всей жизни канцлера князя Александра Безбородко был многочисленный гарем. Дворянин Иван Вульф женился и уехал в деревню. Там он оставил жену и завёл себе гарем из крепостных девушек, от которых у помещика родилось больше дюжины детей. Кроме гарема его больше ничего не интересовало, даже дети, которых воспитывала его законная жена.

Алексей Корзухин «Девичник», 1889

Декабрист Осип-Юлиан Горский содержал разом трёх крестьянок, купленных им в Подольской губернии. В этом маленьком гареме он завёл такой «гнусный разврат», что девки сбежали от него и были вынуждены просить защиты «у правительства», однако дело замяли.

А 70-летний помещик Кошкаров содержал 12 девиц. Он жил с ними в одной комнате, а некоторых предоставлял гостям. Дело дошло до того, что в XIX веке гаремы даже получили почти официальное название — серальки. Происходило это слово от восточного названия гарема «сераль» и почти не осуждалось обществом. Но некоторые помещики не ограничивались содержанием наложниц и переходили всякие границы.

Генерал-самодур и его гарем

Генерал-лейтенанта Льва Измайлова при Екатерининском дворце знали как патриота, профессионального военного и предводителя дворянства. Однажды на ополчение он потратил миллион рублей. И только крестьяне его тульского имения знали, что собой представляет их помещик-самодур.

Однажды генерал всерьёз обидел собственного поверенного, и тот из мести подговорил всех крепостных подать на помещика жалобы. Их было столько, и они рассказывали о таких подробностях личной жизни крепостника, что дело дошло до Александра I и тот повелел провести расследование.

Оказалось, что «патриот» содержит в имении гарем из 30 крепостных девушек мал мала меньше. Их держали в имении как в остроге — под замком. На окнах были решётки. Выпускали редко — только в баню и для недолгих прогулок по парку под надзором охраны. Свидания с родными не дозволялись, говорить с посторонними запрещалось категорически. Даже поклонившийся им издалека крестьянин мог поплатиться здоровьем.

Картина «Баня» художницы Зинаиды Серебряковой.

Отбирал крестьянок в гарем барин сам лично, брал малолеток — тех, что обещали стать в девичестве красавицами. Подростками девицы становились наложницами самодура. Тех, кто сопротивлялся барским ласкам, жестоко наказывали и насиловали. Выявилось множество случаев, когда генерал сам насиловал малолетних девочек или же давал их на утеху гостям. Солдатка Мавра Феофанова поведала, что в 13 лет Измайлов насильно забрал её из отчего дома и ночью отдал одному из высокопоставленных гостей, а когда девушка оказала сопротивление и вырвалась от насильника, её поймали и жестоко избили палкой.

Педофил дошёл и до насилия над собственной дочерью. Нимфодора Хорошевская родилась от барина у одной из наложниц Измайлова. Девочка была признана роднёй генерала. Его мать сама крестила внучку в церкви. В первый раз Измайлов изнасиловал девочку, когда ей было только восемь лет. А во второй раз — в 14, причём девушка умоляла его не делать этого и говорила ему, что она его дочь. Надругавшись над подростком, помещик удивился, что не нашёл её девственной, — изверг совершенно забыл своё преступление. После допроса Нимфодору выпороли в течение двух суток семь раз, а потом Измайлов опять запер её в «серале». Он то и дело вызывал её к себе на ночь, находя в этом извращённое удовольствие.

Позже, приревновав дочь к крепостному кондитеру, барин сослал её на тяжёлые работы на паточный завод, где девушку то заковывали в кандалы, то в рогатку, Измайлов пытался выдать её за мужика, но Нимфодора наотрез отказалась и была сослана в деревню Кудушку. Кроме того, помещика обвиняли в пытках крепостных, которые были уже запрещены. На суде крестьяне обвиняли его в том, что он не давал им ходить в храм — к исповеди и на причастие. Очевидно, опасался, что о его утехах станет известно духовенству.

Ответить за деяния помещику всё-таки пришлось. Но, конечно, не так, как надеялись крестьяне. Самодура отстранили от управления имением, оно было взято под опеку, а помещика объявили душевнобольным и «позволили» ему жить там же «вплоть до выздоровления».

Хоть на земле крестьяне и не нашли справедливости, наказание было дано самодуру свыше. Род его пресёкся, а имение отошло к дальней родне. А когда та пожелала продать его, кто-то из бывших крепостных крестьян купил его и буквально снёс все здания, которые в нём были, включая надворный храм и «сераль».

Владетельный насильник

«Нагая женщина» — Государственный Русский музей.

Примерно в это же время началось следствие против ещё одного помещика — дворянина из-под Киева Виктора Страшинского. Его обвиняли в растлении пятисот девиц, причём отнюдь не все из них были его крепостными. Известно об этом стало от местного священника, который донёс полиции, что паства «недовольна и ропщет», так как отец помещицы Михалины Страшинской требует к себе то крестьянских девок, а то и понравившихся ему жён — для постельных утех. А если крестьяне отказываются это делать, то приезжает в село Тхоровку с дворовыми людьми и сам насилует женщин, девиц и даже девочек.

Точно такое же дело возбудили против помещика и в другом уезде, где тоже было имение Страшинского. Там он изнасиловал двух дочерей крестьянина в селе Куманевка. Суд тянулся четверть века. Запуганные свидетели давали противоречивые показания, а с годами помещик стал ссылаться на проблемы со здоровьем и говорил, что он уже и не может делать то, в чём его обвиняют.

Наконец дело дошло до начальника Киевской губернии, и он постановил взять Страшинского под полицейский надзор, а в имение выслать следователей и установить истину. Тут и обнаружилось, что Страшинский перенасиловал чуть ли не всех крепостных женщин, а две девочки после его надругательств умерли. Насиловал помещик и собственных дочерей Пелагею и Анну, родившихся от него у крестьянки Пристяжниковой. Пристяжникова же оказалась не его крепостной, а беглянкой, ушедшей от помещика-соседа. И это в глазах дворян выглядело едва ли не хуже, чем все остальные деяния самодура.

86 селянок дали показания, что Страшинский растлил их в возрасте 12–13 лет (брачный возраст в Российской империи начинался с 16 лет). Другие рассказывали, что барин не оставлял их и после замужества. А третьи поведали следователям, что он заставлял участвовать их и в свальном грехе.

Две девочки действительно умерли от «ласк» самодура. Федосья скончалась в течение суток, а Василина — через несколько дней. Произошло это из-за сильного кровотечения. За 47 лет самоуправства Страшинский изувечил 500 женщин.

В конце концов дело дошло до Сената и императора Александра III, который всего лишь повелел изъять у помещика все личные владения и отдать их под опеку. А крестьянку Пристяжникову с мужем и всеми детьми вернуть соседу — подполковнику Соколову. Надо признаться, что были варианты и более серьёзных наказаний, вплоть до ссылки в Сибирь, но император поддержал самый мягкий вариант. Собственно, Его Величество сам питал слабость к юным девушкам и потому, видимо, решил «простить» помещику «маленькую слабость».

Жёны «по договору»

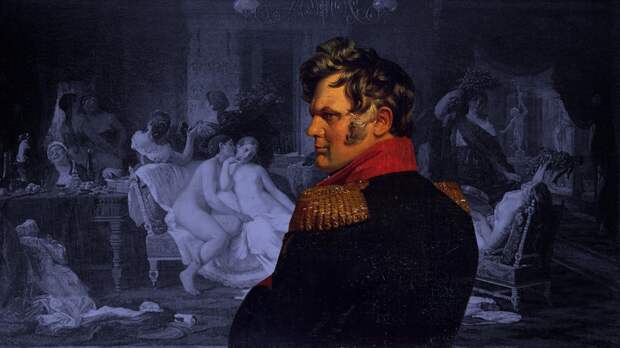

Алексей Ермолов.

Генерал Алексей Ермолов известен тем, что воевал против Наполеона, а потом и против горцев, заслужив прозвище Проконсул Кавказа. Но генерал любил не только воевать, но и знал толк в любовных утехах. Он никогда не был женат, но при этом имел «туземных» жён.

Чтобы придавать видимость законности перед кавказскими князьями, генерал жил со своими «туземными» наложницам так называемым кибинным браком — временным мусульманским браком. При таком виде брака женщина по договору становилась «временной» женой, но могла в любой момент быть отослана прочь и выйти замуж за другого человека.

Поговаривали, что по большей части наложницы Ермолова были из бедных семей дагестанских кумыков и их родители получали от генерала вознаграждение за дочерей. Сколько всего у генерала было таких жён, неизвестно. Историки доподлинно знают только о трёх женщинах, которые родили от генерала детей. По договору оставаться с матерью могли только девочки, а сыновья генерала должны были воспитываться в православии и отправиться с отцом в Россию.

Имя первой наложницы генерала было Сюйда. В 1820-м она родила сына Виктора (Бахтияра). Виктор впоследствии уехал с отцом в Россию, стал артиллерийским офицером и дослужился до генерал-лейтенанта.

Вторую жену звали Тотай. Она была дочерью старейшины и стала настоящей любовью Алексея Ермолова. Говорили, что Тотай была женщиной редкой красоты и Ермолов влюбился в неё с первого взгляда. Однако её отец отказался отдавать дочь русскому и выдал её замуж за горца. Тогда Ермолов приказал выкупить у мужа прекрасную горянку.

Тотай находилась «в плену» у Ермолова семь лет и родила ему трёх сыновей и дочь. Уезжая с Кавказа, Ермолов был готов забрать женщину с собой и обвенчаться с ней, но Тотай наотрез отказалась покидать горы, она осталась на Кавказе и вышла замуж за горца. Известно, что Ермолов до конца жизни высылал ей деньги. Сыновья Тотай уехали с ним, но иногда возвращались на Кавказ навестить мать.

Имя ещё одной кавказской женщины было Султанум. Она родила Ермолову сына Петра, но тот умер в раннем детстве. В России генерал не оставил своих похождений и сделал наложницей крепостную крестьянку Марфу. Сына от неё генерал признал и даже дал ему право носить свою фамилию.

Свежие комментарии