Космическая пыль могла стать причиной зарождения жизни на Земле

Космическая пыль могла стать причиной зарождения жизни на Земле

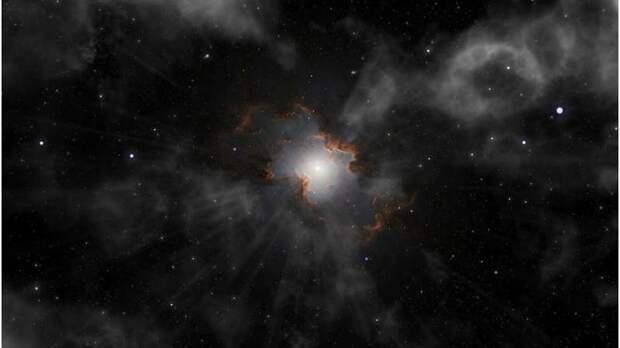

Космическая пыль, бесчисленные частицы которой непрерывно бомбардируют нашу планету, могла сыграть решающую роль в зарождении жизни. Согласно исследованию, аминокислоты, фундаментальные строительные блоки белков и ферментов, успешно путешествовали по Солнечной системе, будучи встроенными в частицы силикатов. Ученые из Diamond Light Source (Великобритания) Стивен Томпсон и Сара Дей экспериментально доказали, что этот процесс был возможен несмотря на суровые условия космического пространства.

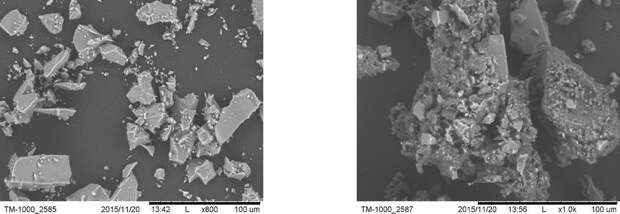

В лаборатории была воссоздана модель космической пыли. Исследователи синтезировали мельчайшие частицы аморфного силиката магния, который является ее основным компонентом, и нанесли на них несколько типов аминокислот. Используя методы инфракрасной спектроскопии и синхротронной рентгеновской порошковой дифракции, ученые наблюдали за поведением молекул при нагревании силикатных зерен. Этот процесс имитировал то, что происходило с пылью при ее движении в сторону более теплых внутренних регионов молодой Солнечной системы. Результаты оказались избирательными: из всех аминокислот успешно прикреплялись к частицам и проявляли стабильность только глицин и аланин.

Более того, было обнаружено, что эти аминокислоты демонстрировали удивительную устойчивость. Аланин сохранял свою структуру при температурах, значительно превышающих его обычную точку плавления, а также образовывал кристаллические структуры. Интересно, что его L-форма, которая преобладает в живых организмах, показала большую реакционную способность по сравнению с D-формой.

Глицин, в свою очередь, не разрушался, а отделялся от поверхности пылинки при нагревании. Важную роль играли и свойства самой силикатной поверхности. Ученые подготовили два типа силиката с разной степенью гидрирования, и оказалось, что это напрямую влияет на температурный порог, при котором аминокислоты покидают частицу.

Эти тонкие, но значимые различия указывают на существование сложного природного фильтра. Исследователи предполагают, что в космосе действовал своего рода «механизм астроминералогического отбора». Когда частицы пыли с ледяными мантиями, содержащими аминокислоты, пересекали так называемую снеговую линию, лед сублимировался, высвобождая молекулы. В этот момент только некоторые из них, такие как глицин и аланин, могли прочно связаться с ограниченным набором доступных силикатных поверхностей и продолжить путешествие.

Ранее Наука Mail рассказывала, что главный пояс астероидов постепенно исчезает.

Геологи обнаружили следы протоземли возрастом 4,5 млрд лет

Миллиарды лет назад Земля выглядела совсем иначе. Ее предшественник, протоземля, сформировался около 4,5 млрд лет назад из вращающегося облака газа и пыли в молодой Солнечной системе. Тогда планета была каменистой, с раскаленной поверхностью, и мало что напоминало современный мир. Спустя десятки миллионов лет гигантский удар метеорита размером с Марс полностью переплавил недра Земли и фактически перестроил ее химический состав. Считалось, что исходный материал протоземли исчез безвозвратно.

Но геологи Массачусетского технологического института обнаружили крошечные, почти незаметные следы первичной материи в древних породах Гренландии, Канады и лавовых отложениях Гавайев. Анализ показал необычный дисбаланс изотопов калия, особенно дефицит калия-40, которого на Земле почти нет. Эта аномалия — словно песчинка другого цвета в огромной куче — говорит о том, что часть первичной протоземли сохранилась в недрах планеты.

Чтобы подтвердить находку, ученые сравнили образцы с метеоритами, образовавшимися в разные эпохи Солнечной системы, и смоделировали, как гигантский удар и последующие столкновения изменили содержание калия-40. Выяснилось, что современная Земля получила больше калия-40 после этих событий, а найденные образцы отражают «оригинальный» химический состав планеты.

Это открытие дает редкую возможность заглянуть в эпоху протоземли и показывает, что известные метеориты еще не охватывают весь спектр материалов, из которых формировалась наша планета. Древние «осколки» первичной Земли помогают понять, как создавалась не только наша планета, но и соседние планеты Солнечной системы.

Ранее Наука Mail рассказывала о том, что Луна ежегодно отдаляется от Земли.

Как ферменты-близнецы помогают восстанавливать поврежденную ДНК

Ферменты-близнецы помогают восстановить поврежденную ДНК, но действуют по-разному

В молекулах ДНК могут возникать повреждения при воздействии различных факторов — активных форм кислорода, ультрафиолета, радиации или токсичных веществ. Все это может привести к тому, что клетка погибнет или переродится в раковую.

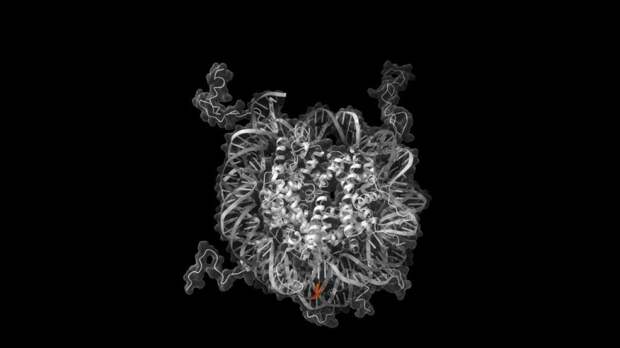

ДНК можно восстановить с помощью сложных систем репарации с участием множества ферментов. Например, PARP1 и PARP2 распознают разрывы и синтезируют отрицательно заряженный полимер поли-АДФ-рибозу, который привлекает белки для восстановления молекул. Вместе с белком HPF1 ферменты модифицируют белки, отвечающие за «плотную укладку» ДНК в ядре клетки, их еще называют гистонами. Ферменты присоединяют к гистонам полимер, это приводит к разрыхлению нуклеосомы и помогает ферментам приблизиться к месту повреждения ДНК.

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук выяснили, зачем клеткам два похожих фермента и какую роль выполняет каждый из них. Специалисты провели эксперимент и искусственно синтезировали последовательность ДНК, связанную белками-гистонами и организованную в нуклеосому. Некоторые участки специально повредили — в них был одноцепочечный разрыв.

Ферменты PARP1 и PARP2 вели себя по-разному. Первый модифицировал сам себя и создавал сигнальные цепи полимера. Гистоны он видоизменял с одинаковой, но не высокой эффективностью. Второй фермент оказался эффективнее и точнее: он создавал прицельный сигнал о повреждении и взаимодействовал с белками рядом с разрывом.

То есть PARP1 создает общий сигнал, сообщающий клетке о проблеме, а PARP2 отвечает за специфичную настройку систем восстановления клеток в месте разрыва последовательности.

Ферменты PARP1 и PARP2 представляют собой мишени для некоторых противоопухолевых препаратов. Хотя препараты-ингибиторы этих ферментов применяются в клинической практике уже больше десяти лет, механизмы возникновения побочных эффектов или развития устойчивости к этим лекарствам до конца не ясны. Зная функциональные различия между изучаемыми ферментами, можно будет создавать более эффективные препараты для терапии онкологических и нейродегенеративных заболеваний Ольга Лаврик

Ольга Лаврик

заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов ИХБФМ СО РАН, академик

Ранее Наука Mail рассказывала, что белок дисульфидизомераза (PDI), известный по вспомогательной роли в клетках, может еще и естественным образом восстанавливать поврежденную ДНК.

Свежие комментарии