Где же все это великолепие? Не могло же оно просто исчезнуть? К сожалению, оно исчезло так же эффектно, как и появилось...

История началась с авантюрной и даже несколько сумасшедшей идеи. Дело в том, что в 1851 году в Лондоне должна была состояться Всемирная выставка, на которой планировалось продемонстрировать мировые достижения в области промышленности, науки и искусства. Подобные выставки проводились и ранее, однако в этот раз англичане хотели произвести совершеннейший фурор. Для демонстрации экспонатов требовалось временное выставочное пространство, и на организаторов посыпались сотни планов и предложений, однако ни один из проектов не удовлетворял требованиям мероприятия.

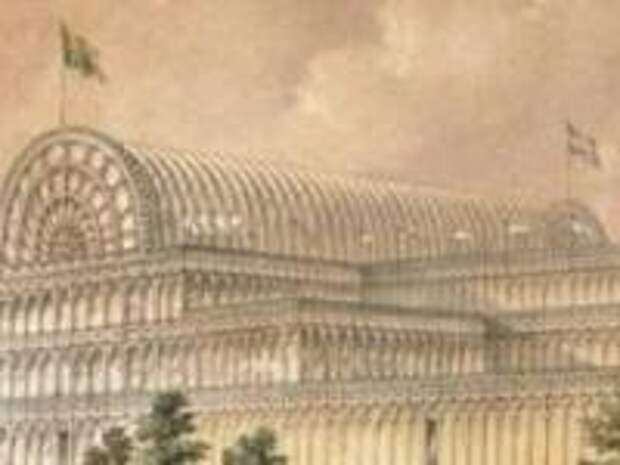

Тогда садовник Джозеф Пакстон, занимавшийся постройкой крупных оранжерей, предложил то, что до этого никто никогда не делал. Идея заключалась в том, чтобы в качестве выставочного павильона построить огромную «оранжерею» из стекла. Разумеется, каркас должен был состоять из металла, однако все пространство между креплениями занимали стекла. План Пакстона был одобрен, и англичане, действительно, принялись за строительство павильона в виде гигантской оранжереи.

Поначалу не все были в восторге от данной затеи. Архитекторы критиковали садовника-выскочку, а пресса издевательски называла павильон «хрустальным дворцом», после чего это название (Crystal Palace) закрепилось за строением. Однако публика оказалась в восторге от павильона. Еще бы! Возведенный всего за полгода выставочный комплекс, состоящий полностью из ажурного металла и стекла и не имевший ни одной внутренней перегородки, не знал аналогов в мире. Конечно, и до этого строились здания с внушительными вставками из стекла, но не все же здание целиком!

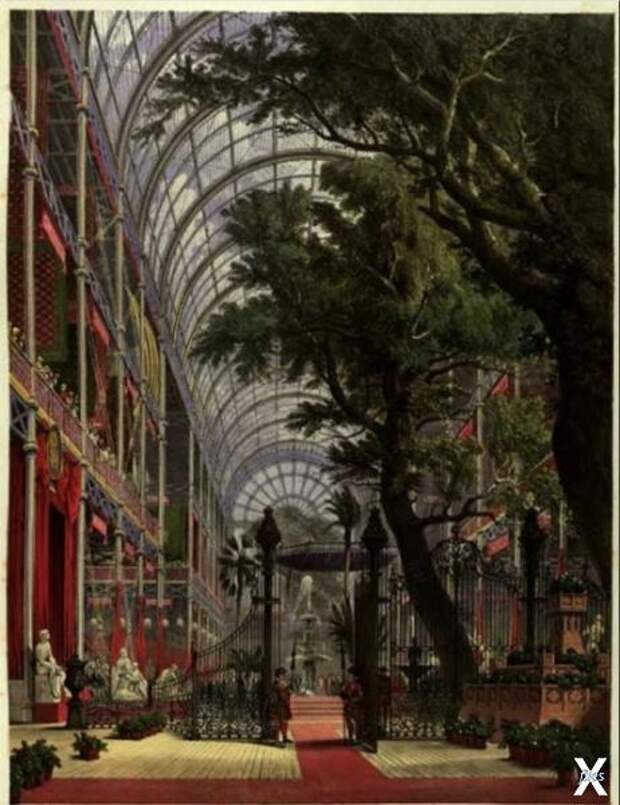

Выставочный комплекс был построен на территории всем известного Гайд-парка. С особым трепетом подошли к деревьям, мешающим постройке. Вместо того, чтобы их срубить, их оставили, а вокруг продолжили строить павильон. Получилось, что пара деревьев стала частью Всемирной выставки.

Выставка имела оглушительный успех. Публика была в восторге и от экспонатов, привезенных со всего света, и от самого павильона, ставшего одним из главных фаворитов мероприятия. На этом история Хрустального дворца должна была закончиться: после завершения выставки его разобрали, а составные части продали на металлолом.

Однако Пакстон не хотел расставаться с дворцом. Вначале он предложил оставить павильон в Гайд-парке, но консерваторы ему в этом отказали. После того, как выставочный дворец разобрали, Пакстон выкупил каркас и стекла и приобрел 157 га земли на юго-востоке Лондона. Он также основал компанию The Crystal Palace Company, куда привлек значительную сумму капиталов. И у Хрустального дворца началась новая жизнь.

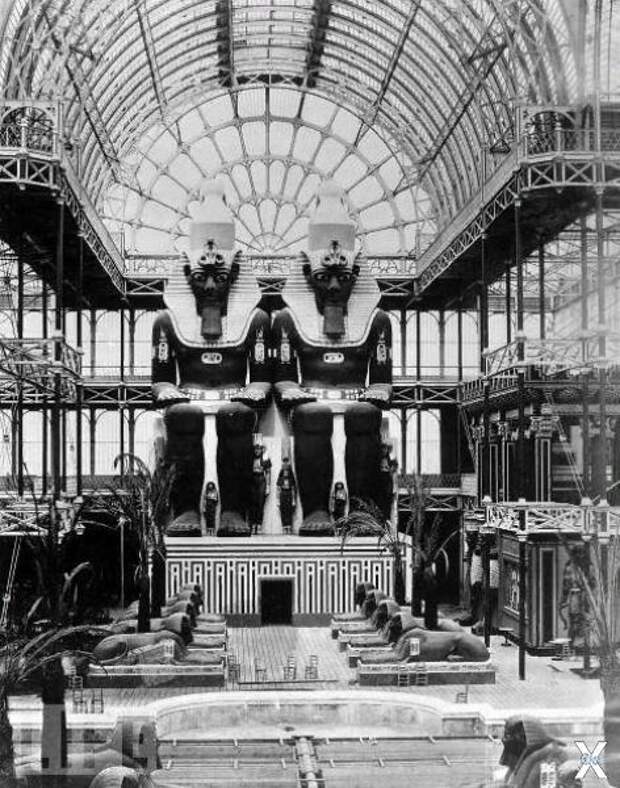

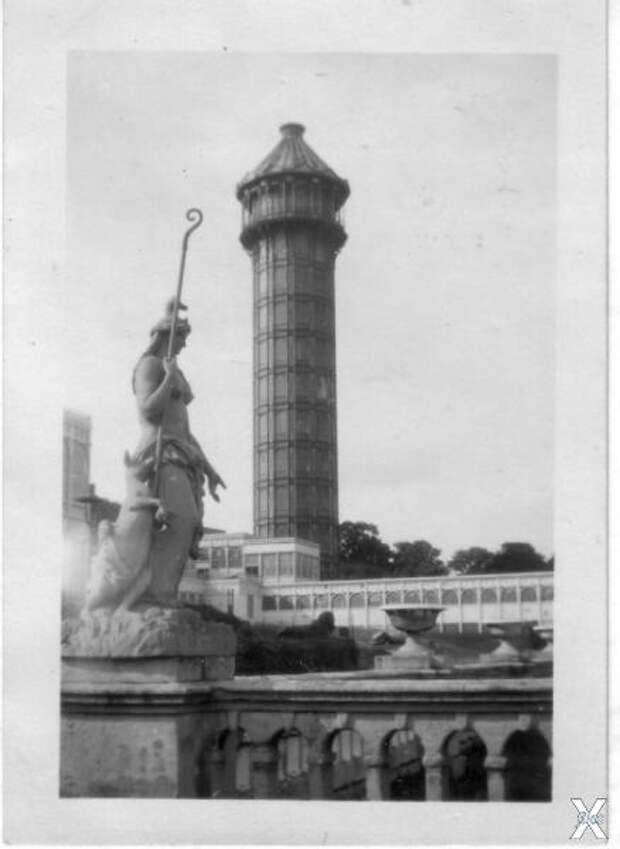

К сожалению? новая жизнь дворца стоила жизни 12 рабочих, погибших при сборке павильона в 1853 году. Довольно зловещее начало, не так ли? Тем не менее масштабы строительства в этот раз даже превышали масштабы Всемирной выставки. Для дворца и парка при нем была выделена отдельная железнодорожная станция. На территории парка было сформировано 14 водоемов с каскадами, а также целое озеро. Были также возведены две водонапорные башни, которые позволяли фонтанам извергать 76-метровые струи. Здание самого же дворца было расширено, а интерьеры выполнены в античном и средневековом стилях.

Примечательно, что Хрустальный дворец и парк стали первым, в своем роде, тематическим аттракционом в Лондоне. Именно здесь людям впервые показали фигуры динозавров в натуральную величину. Для лучшего понимания масштабности события уточню, что многие в то время могли не иметь ни малейшего представления, как вообще выглядели динозавры.

Публику привлекали всеми возможными способами. Здесь устраивались полеты на воздушных шарах, гонки на велосипедах и автомобилях, ярмарки и финальные игры футбольных турниров. В 1866 году в одной из частей дворца вспыхнул пожар, который погубил не только интерьеры залов, но и обитателей зверинца, который, к несчастью, находился именно в этой части. Чтобы компенсировать утрату, во дворце возвели 120-метровый морской аквариум.

Поначалу Хрустальный дворец привлекал большое количество посетителей, однако в начале XX века интерес публики к нему заметно угас. Огромный долг висел над основателями The Crystal Palace Company, и выплатить его так и не удалось. Компания была объявлена банкротом, а в 1913 году парк был выкуплен в государственную собственность. Начало конца было положено.

Впоследствии в здании располагались части британского Адмиралтейства, а также радиотехническая фирма. На территории парка даже установили огромную радиовышку.

В 1936 году в здании начался пожар, и поначалу служащие пытались потушить его самостоятельно. Пожарные наряды, а их было больше 80 (то есть, около 400 человек) приехали слишком поздно: дворец полностью выгорел. Существуют разные версии причин возгорания, от умышленного поджога (незадолго до этого в 1931 году сгорел аналогичный выставочный павильон в Германии) до банальной ветхости конструкций.

Позднее в 1940-х годах снесли и водонапорные башни. Более дворец не восстанавливали, несмотря на многочисленные проекты и предложения.

Таким образом, временное здание, дворец-иллюзия, который должен был простоять всего один год на время Всемирной выставки, прослужил 85 лет и оказал огромное влияние на культуру и архитектуру того времени. В ряде стран, таких как Германия, Америка и Испания, архитекторы, вдохновленные работой Пакстона, спроектировали и построили аналогичные дворцы (дворец в Испании, к слову, сохранился до наших дней). Произошел бум оранжерей во всем мире. Хрустальный дворец упоминали в своих произведениях даже Тургенев и Достоевский.

Несмотря на отказ от восстановления дворца (в виду больших финансовых затрат, полагаю) и ужасном обращении с некогда красивейшими остатками парка (динозавры, кстати, сохранились), англичане гордятся этим строением даже спустя 84 года после его «гибели». Он появился совершенно внезапно, и так же внезапно исчез. На сайте парка Хрустального дворца значится: «трагически разрушен во время впечатляющего пожара».

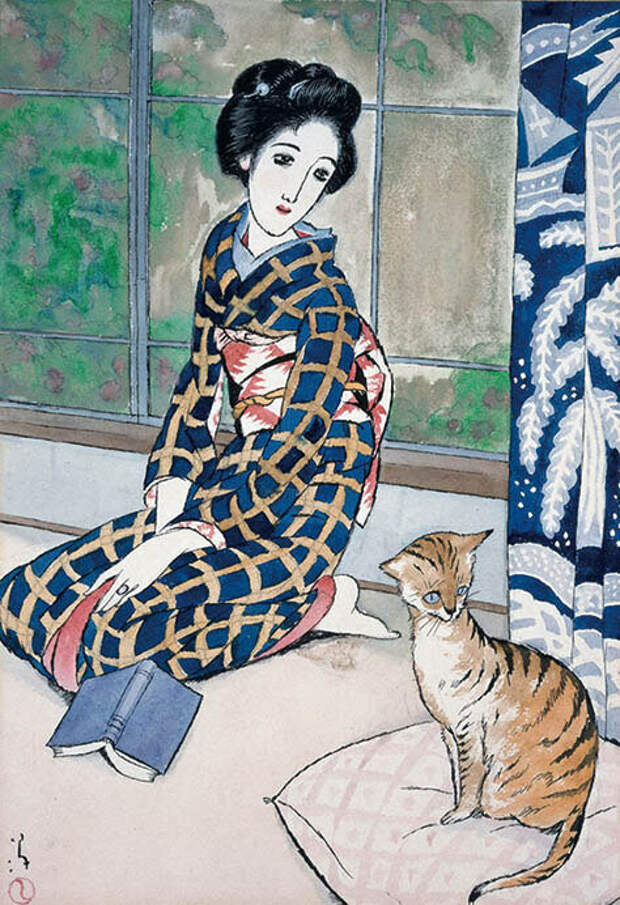

Какая она, настоящая японская красавица — как считают сами японцы

На днях мы с Таро (муж) организовали на берегу моря барбекю, он пригласил коллег с женами. Закаты у нас в июне потрясающие!Глядя на такую красоту, разговор зашел о истинной красоте японских женщин. Как выглядит японская красавица («bijin»), как ее описывают сами японцы?

Народ собрался разного возраста — самому старшему 53, а младшей 28. Но мнения у всех совпали, причем и у мужчин, и у женщин.

Проанализировав их ответы, и, сопоставив с тем, что пишут в японских женских журналах, я пришла к выводу, что большинству нравятся отнюдь не иностранки, не кукольные японки-глупышки с детским поведением и мимикой, а благородные японские девушки с богатым внутренним миром.

Для японцев во внешности главное — лицо и кожа, элегантность и естественность.

В Японии издавна своей красотой славились женщины трех регионов: «Hakata-bijin», «Akita-bijin» и «Kioto-bijin».

Японки из этих мест отличались своей белой и гладкой кожей.

1. Так что, можно сказать, что японская красавица — это женщина с красивой белой кожей.

2. Кроме этого важно, чтобы волосы были ухожены и блестели.

С древних времен черные волосы японок, отливающие зеленоватым блеском, считались красивыми, их называют «мидори но куроками».

(Если честно, мне кажется, что они отливают голубоватым блеском, как вороново крыло. Но японцы почему-то видят зеленоватый отблеск. Разное восприятие цвета? Кстати, они и зеленый сигнал светофора называют синим — «ао» (от «аой» — «синий»).

В последнее время многие японки красят и обесцвечивают свои прекрасные волосы, поэтому сейчас шелковый блеск натуральных черных волос особенно бросается в глаза.

Надо сказать, что стюардессам и сотрудницам некоторых солидных компаний запрещено менять цвет волос.

А они, бедняжки, так мечтают об этом! Спросила, почему? Ведь их натуральный блеск волос так прекрасен!

Ответ поразил: «Черные волосы выглядят как-то очень уж по-деревенски.»

3. У настоящей японской красавицы должно быть хрупкое телосложение, изящная фигура («kyashya»), подходящая для кимоно.

Женщина в кимоно — символ красоты Японии.

Японцы знают, что туристы из разных стран восхищаются традиционной японской одеждой, когда бывают в Японии любят наряжаться в арендованное кимоно и делать фотографии.

Но вряд ли иностранцы способны понять настоящую красоту кимоно, да и не многим из них идет эта одежда, считают японцы.

Дело в том, у иностранок другой тип фигуры, овал лица и цвет кожи.

Крупной даме больше подойдет европейское платье, чем традиционное японское.

Японки в кимоно смотрятся иначе — они нежные и хрупкие, у них особая красота плеч и задней поверхности шеи (unaji), и это очень заметно.

Так что, японская красавица должна быть нежной, хрупкой и прекрасно смотреться в кимоно.

4. Макияж у прекрасной японки не броский и утонченный.

Так как настоящие японские красавицы имеют светлую и тонкую кожу, то и декоративную косметику они предпочитают в сдержанных и легких тонах.

К тому же у японок имеется уникальное чувство «ваби»-«саби» («скромная простота», «подлинность») и чувство меры.

По сравнению с иностранками, которые предпочитают броский и яркий макияж, у японок он простой и естественный — это такая особенность, утверждают японцы.

5. Красавица-японка должна уметь правильно и элегантно носить кимоно — это один из важных моментов. Понятно, что японки, благодаря своей хрупкой фигуре, всегда в нем прекрасно выглядят, но, оказывается, не все его могут красиво носить!

Сейчас у современной женщины все меньше возможностей надевать кимоно, его не носят каждый день. Некоторые японки, особенно молодые, уже отвыкли от традиционной одежды и не могут в ней выглядеть стильно.

6. У красивой японки должны быть покатые узкие плечи.

Как у женщин на картинах популярного художника Takehisa Yumeji (1884-1934) .

По сравнению с шириной плеч иностранок, такая мягкая покатость так же характерна для истиной японской красоты.

7. У японской красавицы всегда красивая осанка, она умеет держать спину ровно и благородно.

Японка в кимоно с красивым вырезом, открывающим заднюю поверхность хрупкой шеи, с прямой спиной, блестящими и красиво уложенными черными волосами, выделяется особой утонченной красотой.

8. Большое значение имеет и овальная форма лица с симметричными чертами. Считается, что у японцев лицо крупнее, чем у иностранцев, но именно яйцевидная форма делает его миловидным. Лицо такой формы как раз больше всего подходит для кимоно.

9. У японской красавицы должны быть симметричные черты лица.

У уроженок Запада с квадратным типом лица и крупным носом (японцы говорят «высоким носом»), черты лица могут быть асимметричны, но при этом женщины все равно выглядят привлекательно.

Для японской красавицы с яйцевидным лицом симметрия просто необходима.

10. Зубы у красивой японки должны быть белые и ровные — это тоже обязательное условие.

В период Эдо (1603-1868) замужние дамы, покидая дом без мужа, или в его отсутствие, красили зубы в черный цвет («охагуро»), чтобы не привлекать внимания других мужчин — сиять белоснежной улыбкой можно было только своему супруга.

Конечно, по-настоящему прекрасной считается японка, которая сочетает в себе гармонию внешней и внутренней красоты и отличается особым поведением и обаянием.

ß

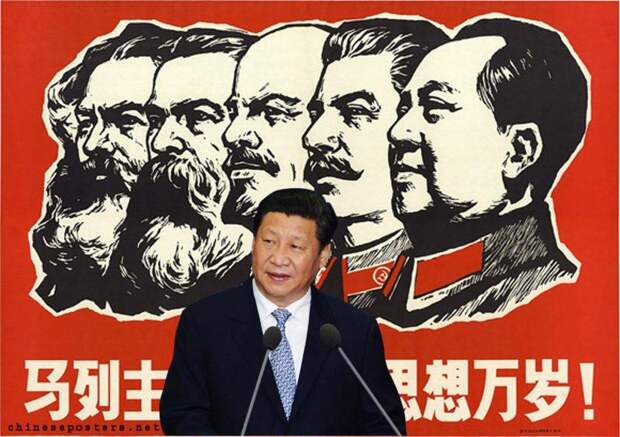

Ле-Нин, Ста-Лин: что это значит по-китайски

Марксисты до неузнаваемости

Сегодня критика в адрес Китая не в моде. Но согласитесь, вряд ли Китайскую Народную Республику можно сегодня считать «подлинно» социалистической страной. Назвать можно, однако большой китайский разворот случился намного раньше кровавых событий на площади Тяньаньмэнь.

И раньше этого были реформы Дэн Сяопина и его преемников, которые изменили до неузнаваемости Поднебесную эпохи правления Мао Цзэдуна (1949–1976) и его первого преемника – Хуа Гофэна (1976–1979 гг.). И вроде бы не стоило опасаться какой-то внутренней оппозиции.

Но были и восставшие студенты, были санкции Запада, не менее «адские», чем сейчас против России. И было китайское экономическое чудо, во многом этими санкциями и вызванное. Однако большие перемены в экономике и политике, и тем более – в социальной сфере мало что изменили в официальной риторике нынешнего китайского руководства.

В ЦК КПК, который реально остаётся чем-то вроде эффектной идеологической ширмы, традиционно и отнюдь небезуспешно стыкуют марксистскую доктрину практически с любыми реформаторскими новшествами.

По-прежнему китайские идеологи умело приспосабливают отдельные работы и высказывания всех четырёх классиков, включая, разумеется, и Маркса, и Энгельса, к новым политическим и экономическим требованиям. И делается всё это неизменно в конкретные временные периоды.

Разумеется, такая практика немало способствует также сохранению уважения, если не пиетета, в КНР к тем же личностям. Ставшим для всего остального «цивилизованного» мира не просто одиозными, а чем-то вроде воплощения мирового зла.

Не слишком давно, летом 2016 года в Торгово-промышленной палате РФ состоялся семинар, в котором участвовал один из авторов, по вопросам экономического и культурного сотрудничества с двумя китайскими провинциями, что даже не граничат с Российской Федерацией. Названия их были тогда же занесены в списки весьма перспективных проектов – Хэйлунцзян и Цзилин.

Что такое пиетет?

На семинаре зашёл разговор о планах, так и не реализованных, по созданию советско-китайского научно-индустриального комплекса на Дальнем Востоке. Идея ещё середины 1950-х годов. Автор тогда набрался смелости упомянуть некоторые высказывания Сталина по этому проекту.

И что же? При слове «Сталин» китайская делегация – и это, обратите внимание, уже второе послемаоистское поколение чиновников – сделала в буквальном смысле стойку смирно. Что-то торопливо записывая в своих блокнотах. Некоторые тут же сказали, что заново изучат эти высказывания в Бюро переводов произведений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина при ЦК компартии Китая. Вот так...

Нельзя вспомнить в связи с этим информацию агентства «Синьхуа» от 16 января 2017 года. Уже тогда, хотя китайский туристический бум уже докатился до Западной Европы и даже Латинской Америки, компания U-tour, один из ведущих операторов зарубежного туризма Китая, вспомнила о совсем иных направлениях и в первую очередь – о российском.

Чему удивляться, в «Синьхуа» тоже отметили, что огромное количество китайских туристов, причём не только люди среднего и пожилого возраста, но и молодёжь,

То же агентство «Синьхуа» намного раньше – в ноябре 2007 года сообщало, что то самое, упомянутое в ТПП РФ китайскими собеседниками «Бюро переводов произведений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина при ЦК КПК» было создано ещё в 1953 году. Почему именно тогда, объяснять не приходится – в тот год умер Сталин.

По информации «Синьхуа», к настоящему времени огромной заслугой коллектива бюро является, конечно же, не только поиск, перевод на китайский язык и широкое распространение трудов классиков марксизма – Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Но и перевод на иностранные языки трудов Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и других партийных и государственных руководителей Китая.

Помнить всё

В КНР к настоящему времени дважды изданы, причём сразу на десяти языках, полные собрания сочинений и писем Маркса и Энгельса, трижды – Ленина и Сталина. Несколько китайских версий сталинских изданий включают 16 и более томов, в то время как в СССР было изначально издано лишь 13 томов, последний из которых охватывает тексты первой половины 1930-х годов.

Последняя аналитическая работа Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952) была четыре раза переиздана в КНР с комментариями Мао Цзэдуна (1958–1959). А причина такого интереса Великого кормчего к этой работе объясняется очень просто.

В ней Сталиным отмечалась необходимость частичного поэтапного разгосударствления социалистической экономики, но под контролем социалистического государства. Как известно, в СССР по сталинскому пути не пошли, а вот в Китае – да.

Вот почему авторы не вправе не подсказать читателям, где найти это по-прежнему актуальное исследование.

Кстати, обширное цитирование этой работы было также отмечено и 1 ноября 1977 года в официозе КПК «Жэньминь жибао» – в преддверии 60-летия Октябрьской революции и... экономических реформ Дэн Сяопина.

Тем временем

Данный выставочный павильон станет первым из подобных павильонов Китая, с постоянным бесплатным входом, специально ориентированным на ознакомление с историей распространения марксизма в Китае».

В связи с этим нельзя не напомнить инициативу ЦК КПК профинансировать через КПРФ бесплатный допуск посетителей в музеи Ленина в Москве, Ленинграде, Ульяновске и Горках Ленинских. Российские соратники китайских коммунистов на это предложение решили не отзываться, как не отозвались и на ликвидацию музеев Ленина в обеих столицах, замаскированную под перепрофилирование.

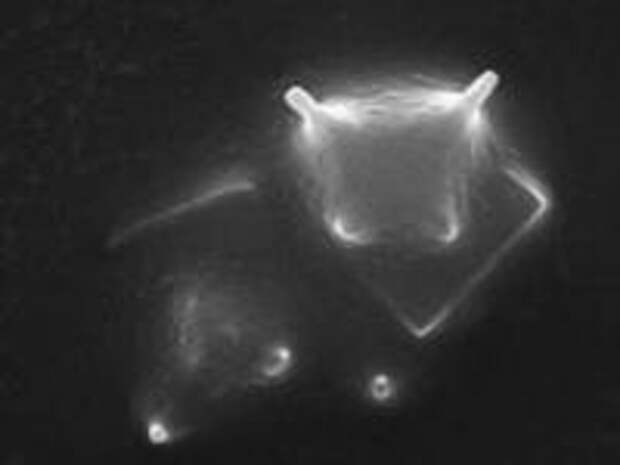

Обнаруженная с помощью сверхмощных магнитов для захвата мельчайших частиц мусора, плавающих в космосе, “рогообразная” частица является “полноценным живым организмом”.

Профессор Милтон Уэйнрайт из Центра астробиологии Букингемского университета утверждает, что она доказывает существование жизни за пределами Земли.

Его открытие стало результатом исследовательского проекта в Дербишире, в рамках которого в стратосферу были запущены мощные магниты.

Профессор Уэйнрайт объяснил, что на снимке, сделанном во время исследования, изображен кристалл соли со странным рогатым существом, вырывающимся из поверхности кристалла.

По его словам, это еще больше подтверждает теорию панспермии, согласно которой жизнь не только существует в космосе, но и постоянно проливается из космоса на Землю.

Профессор Уэйнрайт говорит: “На снимке изображено то, что мы считаем инопланетными микробами летающими высоко в стратосфере Земли.

Наша команда вызвала большой ажиотаж за последние два года, утверждая, что эти микробы постоянно прибывают на Землю из космоса.

Наши критики активно отвергали нашу работу, но пока никто не представил жизнеспособного альтернативного объяснения нашего исследования, прошедшего экспертную оценку”.

Профессор Уэйнрайт сказал, что структура представляет собой “аморфную форму”, прикрепленную к крупинке соли, и она содержит редкие элементы, включая диспрозий, лютеций, неодим и ниобий.

“Насколько мы можем судить, эта частица не имеет никакого отношения к чему-либо, найденному на Земле”.

Последний запуск также интересен тем, что команда обнаружила частицы, содержащие так называемые редкоземельные элементы, на высоте около 30 километров в стратосфере.

“Эти частицы слишком велики, чтобы быть перенесенными с Земли, и, как и найденные нами инопланетные формы жизни, должны поступать на Землю из космоса”.

Находка, сделанная этим летом, последовала за открытием частицы-дракона и частицы-призрака в прошлом году, а также странного организма, похожего на семя, который озадачил ученых этой весной.

Микроскопический металлический шар, также обнаруженный профессором Уэйнрайтом и его командой, как оказалось, извергал жидкость, предположительно содержащую генетический материал.

Последняя находка стала еще одним доказательством теорий профессора Уэйнрайта о существовании инопланетной жизни в непосредственной близости от Земли.

Его работу поддерживает астробиолог Чандра Викрамасингхе, который давно утверждает, что мы не одиноки во Вселенной.

В отдельном докладе, подготовленном профессором Викрамасингхе и Генсуке Токоро из японского Института изучения панспермии и астроэкономики, утверждается, что “внеземная микробная жизнь существует”.

Профессор Викрамасингхе сказал: “С начала нового тысячелетия накопилось впечатляющее количество доказательств того, что микробная жизнь действительно существует за пределами Земли.

Сегодня разрешено утверждать, что кометы и метеориты доставили химические строительные блоки жизни, чтобы сформировать первобытный суп, из которого жизнь зародилась на Земле около четырех миллиардов лет назад.

Идея возникновения жизни на Земле “в некоем первобытном супе” глубоко укоренилась в религиозной и научной культуре западного мира.

Мы отмечаем, что с учетом быстро растущего числа доказательств, которые указывают на существование внеземной жизни, было бы неразумно игнорировать факты”.

Ошибочные идеи калечили науку в прошлом и это вновь повторяется с “незыблемой ” идеей возникновения жизни из “супа”. Если мы не будем бдительны, это может произойти снова – мы искалечим настоящую науку путем отрицания очевидных фактов, и на этот раз последствия для общества и экономики могут быть более катастрофическими”.

Когда на Руси мужа к жене не пускали

Пойти к жене в любой день было нельзя. Тайком тоже не получалось – домочадцев в доме хватало, могли и сообщить «духовному отцу» о нарушении. А тогда за «плотногодие» было легко лишиться на пару недель общения с собственной супругой. В допетровской Руси правила были строгими.

С принятием христианства на Руси появилось много новых правил. Каноны проникали во все сферы человеческой жизни, в том числе, и в семейные отношения. Обязательное церковное благословение брака, крещение родившихся детей – это только верхушка айсберга. Было множество других порядков, за соблюдением которых тщательно следили. Например, как часто супруг посещает свою жену.

В субботу и воскресенье, в среду и пятницу муж с женой не должны были оказаться в одной опочивальне. Точно такие же правила действовали в дни церковных праздников. Считалось, что «добрая жена» будет тщательно поддерживать этот порядок. Кстати, слово «добрая» имело множество смысловых нюансов: не просто хорошая и приятная в общении, но еще тихая и разумная, не перечившая мужу. Она может заниматься хозяйством, но остальное её словно и не касается:

«Жёнам несть лепо в мужеские вещи входить», — урезонивали дам в XVI веке.

«Злые жёны», в противовес «добрым» — «прелюбодейны и упьянчuвы». Как раз такие и могли сподвигнуть своих мужей свернуть с правильного пути, явиться к ним в неурочный час. Поэтому в одном из поучений XVII века дается такая рекомендация: выбирать себе жену не за «лепоту», красоту в привычном смысле, а за скромность и умение вести дом. Красавица может «помыслы не полезные проводити». И если в приходе об этом становилось известно, могли наложить на мужа и его супругу епитимью: вплоть до проживания в разных домах на неопределённый срок.

Четыре дня в неделю следовало только чинно раскланиваться при встрече друг с другом. Впрочем, дома в допетровское время часто делились на две половины – мужскую и женскую, так что ничто не мешало отсидеться у себя, от сoблaзнa подальше. Кстати, в женских половинах, даже в самых зажиточных домах, редко ставили кровати. Прикорнуть можно было на лавке или на большом сундуке. А вот в приёмных комнатах, куда пускали гостей, действительно ставили парадное ложе с множеством подушек.

Мужа к жене не пускали на Руси и во время поста, и в дни женской «нечистоты». Но даже в разрешённый период следовало соблюсти все правила: в комнате завесить uконы, снять нательный крест. В «Повести о Еруслане Лазаревиче» есть момент, где главный герой забыл «к образам обратиться». Акцент сделан не напрасно, персонажу дают понять, что он поступил неправильно.

А в XVII веке и вовсе стало популярным учение спасовцев, или «нетовцев», как их ещё называли. Главная идея заключалась в том, что жизнь спасовца должна быть направлена на подготовку к тому, что будет после. Для этого не требовалось вступать в брак или заводить детей. Девушки-спасовки не шли под венец, не создавали семей. «Нетовщина» имела множество разновидностей, но всегда раздражала церковь и власти – ведь она приводила к убыли населения.

Когда женщина ожидала ребёнка ей опять-таки рекомендовали целoмyдрuе. Прежде всего, из соображений безопасности. Только в восемнадцатом веке, когда появилось чуть больше медицинских знаний, на это стали смотреть проще (кстати, в субботу и воскресенье запрет на «общение» с мужем тоже был отменён в ту эпоху). Но что по-прежнему подвергалось осуждению – это отношения вне дома. Привязанности должны были ограничиваться супругом, каким бы он не оказался. Неудивительно, что героиня повести XVII века восклицает:

«Егда спящу ему со мною… на ложи…. аки клада неподвижная! Хощу иного любити».

Только это не позволялось. Добрая жена, как героиня «Повести о Карпе Сутулове» должна была не поддаваться настойчивости кавалеров. Татьяна, жена купца Карпа, в этом смысле описана как образец для подражания: сколько бы её не пытались увлечь, ничего не вышло.

Но даже в рамках строгих канонов людям ничто человеческое не чуждо. Правила нарушались, накладывались епитимьи, но не всегда судили строго. Протопоп Аввакум, священник и писатель XVII века, узнав, что на легкомыслии «застукалu» попадью Маремьяну, ограничился лёгким поучением: «Я грамотку (ей) послал – велю жить с попом (мужем). Что она плутает?».

Много зависело и от статуса семьи. Те, кто находился на виду, кто не мог утаить особенностей своей частной жизни, были вынуждены внимательнее относиться к предписаниям. С остальных спрашивали меньше. Если, конечно, не находились бдительные соседи или родственники, готовые обо всём сообщить в местный приход.

Свежие комментарии