Идем на попойку викингов… (обзор традиционных развлечений древней Скандинавии)

Викинги, как и вообще все скандинавы, были народом общительным, мастаками попировать с друзьями или гостями за хорошей беседой. Широко им гулялось по любым поводам: в дни жертвоприношений богам; в начале зимы, по окончании жатвы; по возвращению из набегов. Особые пирушки закатывались самыми короткими днями года, в знак радости возврата солнца. Гульбанили на исходе зимы, чтобы отметить приближение лета и неизбежные новые походы-победы, как будут спущены на воду драккары.

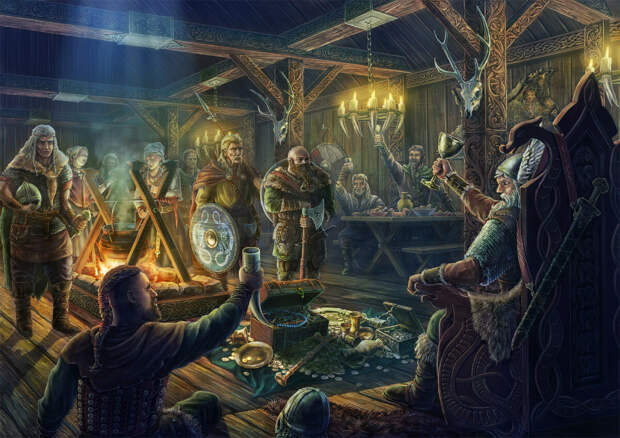

Подходили к организации серьезно, пировали поочередно друг у друга; часто складывались на еду и напитки. Самые пышные пиры давались во время традиционных зимних королевских объездов. Особыми ритуалами гостеприимства обставлялись поминки (наследный пир) и свадьбы. На эти события принимающая сторона обязана была пригласить всех свободных людей округи. И куда смогут доплыть гонцы, чтобы оповестить родню седьмой воды на киселе - за сотни морских миль.

Знай свой шесток. Наиглавнейшая часть любого пиршества — порядок рассадки. На самом высоком месте южной лавки сидел сам хозяин; напротив — самый знатный гость. Приглашенные размещались статусно, исходя из значимости или достоинства: чем ближе к хозяину, тем почетнее. На южной лавке сидеть было куда значительнее, нежели напротив.

Были отдельные комнаты, вместо дверей (на западе) там находилась «женская» длинная лавка. Рассадка примерно та же: самая знатная скандинавка восседала посередине; прочие — по сторонам и согласно статусу, которым обладали мужья. Порядок соблюдался настолько строго и дотошно, что из-за «бабьих неувязок» частенько вспыхивали конфликты. Были случаи, когда дело доходило до смертельной вражды между мужьями сварливых гордячек. Вот так… Неуважение к собственным женщинам расценивалось викингами — как смертельная обида, урон чести…

«Официанты» тоже были неотъемлемой частью пиршественного пейзажа. Принимать и угощать заходящих нужно было как можно радушнее. Иначе рисковали прослыть заносчивыми снобами, слишком любили посплетничать на такие темы скандинавы. Это поручалось специально отобранным людям. Гостей встречали с водой-полотенцем, те обязаны были тщательно мыть перед пирушкой руки, бормоча хвалебные слова радушию встречающих.

За чистотой пальцев следили во время еды (вилок не было, как бы), по малейшему намеку - из-за спины гостя вырастал «официант» с посудой для омовений. Кубки и рога (обычно) наполняли и подносили женщины. Было хорошим тоном громогласно их хвалить, сравнивая с валькириями, которые угощают воинов в Вальхалле.

Обычаев пить было много: «Айнменнинг» — единоличное опустошение собственного кубка. «Твименьяг» — распитие кубка вдвоем (с мужчиной или женщиной). Была и огромная чаша (или тазик из драгмета), когда посуда обходила всё общество кругами. Особым весельем встречался Witishorn, (штрафничок) — так называемый «карательный кубок». Он досуха осушался нарушителем законов пирующего общества.

Без хорошей попойки праздники не обходились. Рекой лилось на свадьбах, поминках. Мероприятия, кстати, на языке древних скандинавов назывались недвусмысленно: «пить поминки/свадьбу». Особым шиком было мастерство оставаться долгое время трезвым, самые стойкие возводились к родоначальникам "алко-стойкости" из старинных саг. Видимо, к легендарным пьянчугам фракийского и древнегерманского эпоса. Популярным под занавес пирушки было состязание - «кто кого перепьёт».

Но всякое буйство в состоянии крайнего опьянения осуждалось. Особенно, если приводило к кровавым ссорам. Подтверждение тому — богатейший антиалкогольный эпос:

Но ты с отягченными хмелем друзьями

Не ссорься: у многих отважных бойцов

Весь ум отнимало разгулье пиров.

Шум да пьянство многим принесло душевное горе,

Иным причинило смерть, других ввело в беду...

Часто в ходу (в сагах, и успешно дожило до наших дней) была древняя исландская поговорка: «Если входит пиво, выходит рассудок».

Масштабное веселье было особо обожаемо. В просторных «домах» иногда собиралось до тысячи гостей. Спустя 14 дней по смерти отца, Олаф Павлин позвал «пить наследственное пиво» 900 человек. На поминках, устроенных сыновьями Хьяльти — собралось 1200 приглашенных. В Исландию, чтобы построить столь монструозные пиршественные залы, — строевой лес возили аж из Норвегии.

Такие пиры могли длиться от нескольких дней — до пары недель. Особым обычаем было дарить, на расставание, гостям ценные вещи. С обязательным извинением за беспокойство: мол, спасибочки... нашли время, бросили свои неотложные пиратские дела, оценили скромное радушие хозяев и т.д...

Щедрость викингов во время праздников удивляла и вгоняла в ступор их прижимистых современников из западных гейроп. Все поражались, насколько охотно и легко те разделяли с друзьями богатство и добычу морских набегов. Великодушие в чувствах и поступках процветало, внимательно бралось на заметку скальдами, обсуждалось во всех далеких землях.

Развлечения на пирах были разнообразны. Изысканы, с высокими планками мастерства исполнителей. Те или иные «мьюзик-группы» описывались сагами подробно, в мельчайших деталях. Особым вниманием пользовалось женское пение в исполнении незамужних девиц.

Несомненно, были плясы под музыку. Но, по странному стечению обстоятельств — мало чего дошло до наших дней. Особенно горюют этнографы по детализации легендарного «Вики-ваки» (Wiscbiwascbi). Когда женщины, попарно с мужчинами, разделялись на группы и каждый (выждав ритуальную паузу) запевал свою песню. Припев подхватывали хором все пляшущие. Так продолжалось до тех пор, пока все "ансамбли" не выдадут личный репертуар. Под особые песни также «вертелись в Хринброте» (танец "ломание кольца"). Это причудливые, сложные хороводы, когда следом за «ведущим» — пары викингов с женами и девушками проскакивали под поднятыми руками других участников. «Тоннели» были длинны, вероятно — формировали какие-то сакральные знаки, радуя с высоты взгляды богов…

Из глубокой древности ведет начало и пляска с мечами. Подробности оставил Олаус Магнус, утверждавший: несмотря на тотальное христианство и гонения — этот танец был знаком людям в глухих «марках» XVI столетия. Танец сложный, сначала мечи держали в ножнах, потом ими имитировали битву, составляя клинками разнообразные фигуры: четырех- и шестиугольную «розы» и т.д. Темп музыки постоянно нарастал, мечи все чаще скрещивались, искрили, закачивалось действо общим прыжком (с криком «асса», ага).

Обеты. Самое почитаемое развлечение было в среде скандинавов - слушать рассказы скальдов. Про богатырские подвиги да славные дела, петь хором долгие песни о замечательных событиях и великих людях. Предварялось это тоже эпическим «разогревом». На больших народных пирах приносили торжественные обеты. Обещания смелых предприятий, которые давал каждый из гостей, принимая ритуальный кубок.

В этот момент нужно было показать особое достоинство: каждый викинг (соразмерно силе духа) назначал себе любимому какой-нибудь подвиг. Не исполнить его… ну, тут по разному бывало. Чаще позор падал на вруна и хвастуна. Случаи со смертельным исходом в таких «квестах» были частыми, герои поминались особым ритуалом через год или по истечении срока обета. Самые безбашенные «покойники» прямиком отправлялись в саги…

Мужские переговоры — так называлась еще одна традиция, когда викинги (даже конунги и короли) на пирушках сравнивали себя с кем-то. И начинали долго и вдумчиво спорить, чьи заслуги да дела лучше, достойнее, эпичнее. Этим во многом объясняется сходная тактика набегов викингов, одни и те же приемы ведения кампаний — отточенные, выверенные, всё более изобретательные год от года, с учетом совершенных другими хирдами ошибок, правильными оценками преимуществ. Полезный «отдел планирования» скандинавского разрозненного «Генштаба». На неосознанном уровне, через похвальбы и высокие речи в "мужских переговорах"....

-ö-ö-

Фантазийный Пантеон: вымышленные боги славян

Этот материал, идущий сразу за более-менее научным пониманием мифологии древних славян, — вот о чем будет… Про буйную фантазию «патриотов» и заморских бестолочей, что напихали в боги и духи наших предков всяко разного. Началось сие безобразие в XVIII веке, когда отечественные серьезные мужи с научными степенями поддались поветрию гейропейской моды. Табунами устремились в публицистику околонаучную. Часто делалось это из «сострадания» к скудности собственной истории. Российской Империи, на их просвещенный взгляд, — не хватало античности с ее богатейшим Пантеоном греко-римских божеств. Который был обязателен к изучению в Университетах. Стыдно было зубрить забугорное, своего страстно хотелось…

Вот и понеслось: легендарные правители, богатырство, эпос былинный и мифологический. Придумывалось это без понимания очевидного: славянское, так называемое, «язычество» — было перехвачено в период становления принудительной христианизацией. Оно не успело развиться до уровня античного. Не было устойчивого пантеона, не сложилось единого понимания родственных связей внутри «божественных семеек», мифы не стали едины для всех племен. Даже деяния главных фигурантов Пантеона — уже через речку по-разному звучали.

Но фольк-историкам XVIII века казалось, что они делают нужную работу. По крупицам собирали сведения из фольклора, трактовали обряды как угодно вольно, песни слушали, где чего-то не понимали — банально придумывали.

«Рождатели богов» с университетскими значками создали целый пантеон никогда не существовавших (или до неузнаваемости искаженных божеств). Что обиднее всего, почти всегда делая это по древнегреческим чертежам, постоянно сверяясь с Гомером (в лучшем случае).

В 1767 году вышел «Краткий мифологический лексикон» Михаила Чулкова, следом в 1768-м — «Описание древнего славянского языческого баснословия, собранного из разных писателей, и снабденного примечаниями» Михаила Попова. В 1804 году Григорий Глинка издает «Древнюю религию славян», одновременно на книжных полках «просвещенной интеллигенции» появляется «Славянская и российская мифология» Андрея Кайсарова. Поток подобной литературы нарастал…

Выглядело очень научно и внешне убедительно: словарями, где в алфавитном порядке были собраны все сведения о языческих божествах, которые удалось почерпнуть из старины. Первоисточники были разнообразные: труды Татищева и Ломоносова, нескольких ветхих летописей, фантазии латинских хронистов и византийских географов. Но более всего содержание черпалось из живого фольклора.

Некоторые современники пытались остепенить фантазии «популяризаторов русской античности». Но всуе… Попытались сдержать «этно-патриотов» и в советское время, наука немало потратила сил и времени на более основательный сбор и анализ фольклора и обработку других источников. Но нет. Поскольку мифы ложатся на слабый, некритичный мозг куда прочнее, чем систематизированное знание — в наше время стало совсем грустно…

Людмила Николаевна Виноградова (не путать с певицей Лилией Виноградовой, ага), мировая известность в мире этнографии и фольклора пишет так:

«Движимые стремлением описать славянскую мифологию по аналогии с детально разработанной античной, авторы первых трудов по славянскому язычеству создали длинные списки так называемых «божеств», названия которых добывались порой весьма сомнительными способами (например, использовались неясные имена и названия, встречающиеся в поговорках, заговорах, формулах клятв и проклятий, песенных рефренах и т. п., а затем домысливался некий мифологический образ).

Так возникли (и, к сожалению, до сих пор не сходят со страниц некоторых новейших мифологических словарей) многочисленные лели, леды, любмелы, дзевои, паляндры, зимцерлы и прочие искусственно созданные «персонажи», включённость которых в архаические верования славян не подтверждается ни надёжными письменными источниками, ни данными устной народной культуры».

За кого лично болит сердце — так за самую пострадавшую из древнеславянского Пантеона — справедливую Бабу-ягу. Что после вмешательства «просветителей» превратилась в «адскую богиню», требующую кровавых жертвоприношений для своих внучек. Домовые и лешие стали «мечтательными полубогами» непонятной зоологической принадлежности. Откуда ни возьмись, в наших широтах объявились тучи мифических божков западных славян. Которых отродясь не водилось у восточных.

Надерганные из средневековых источников — чучела киевлян, «Боян» из «Слова о полку Игореве», «волхвы» — это всё плоды фантазий или бесчисленных ошибок некритичных историков. Тучей гнуса они облепили традиционный восточно-славянский Олимп, наводнили современную литературу. Даже успели сформировать целую идеологию. Агрессивную, нетерпимую, безграмотную… Вот их не существовавшие никогда «кумиры»:

Купало (Иван) — это белорусское прозвание Иоанна Крестителя.

Коляда — не имя древнеславянского бога, а латинское заимствование. Название праздника, почитаемого римлянами. Сalendae («календы») — первые дни месяца (слово «календарь» из той же оперы).

Род. Скорее всего, тоже не было у «праславян» и славян. Документально Он зафиксирован только на древней Руси, в очень сомнительной категории источников — ранних поучениях отцов православной Церкви. «Слово о том, как поганые поклонялись идолам», довольно мерзкое и злобное сочинение, писанное для искоренение суеверий, пережитков язычества. «Род» почти всегда упоминается вместе с рожаницами (Xl-XVl вв.). И… больше нигде не встречается вообще, хотя современными адептами возведен в ранг высшего божества.

Род не находится в ранних сообщениях византийцев, в русской Летописи. Незнаком: русским сказкам, песням, пословицам и поговоркам. Не помню точно кто, но довольно научно звучало предположение: слова «род» и «рожаница» обозначают довольно бытовую ситуацию, хоть и сакральную, священную. «Рожаница» — это родившая женщина. А «род» — тот, кто родился, (ново)рожденный человек… В это готов верить, хоть смысл просматривается очевидный и смысловой.

Ярило — по «новодельной» легенде — всеведущий, гневный и «палящий бог ленивых берендеев». Очень монументально выглядит. После гибели Снегурочки и восстановления мирового порядка — регулярно является благодарной публике на горе. В день его почитания. Исключительно в образе:

«молодого парня в белой одежде, в правой руке светящаяся голова человечья, в левой — ржаной сноп».

А история куда попроще. Ярила — обычный символ летнего праздника урожая. Часто замечен в фольклорной традиции южных регионов Руси. Обычное чучело. Как Кострома, Кострубонька, та же Масленица. Куклы изготавливали к празднику, украшали, наделяли их женским или мужским естеством, с песнями носили по селищу. Потом, в ночи — хоронили или сжигали. Именно последний атрибут в ритуале — воспаленному мозгу писателей XIX веков помнился признаком солярного божества. Атрибутику домыслили, надергав смыслов из полузабытых заклинаний. Ныне «культ Ярилы» насчитывает десятки тысяч (если не больше) неокрепших историческими знаниями — неоязычников.

Услад. Окончательный папа этого божества — русский филолог, поэт, прозаик, переводчик и статский советник Григорий Глинка с его возвышенным описанием:

«Радость на челе, румянец на щеках, уста улыбающиеся, увенчанный цветами, одетый нерадиво в легкую ризу, играющий в кобзу (подобие лютни) и пляшущий на голос оныя, есть бог веселия и жизненных услаждений…»

Копия Диониса, точь-в-точь. История происхождения: «Повесть временных лет» спокойно рассказала об языческой религиозной реформе князя Владимира Святославича (с возведением в «главные» боги — Перуна). Изменения и перестановки в Пантеоне были столь вопиющими для простого люда, что дело чуть не закончилось большой кровью. Плюнув на непонятливых — обозленный Владимир попросту покрестил всех в Днепре, шоб знали, ага…

Так вот, во время рассказа о нововведениях князюшки, Нестор первым называет «Перуна древяна, а главу его сьребряну, а yс злат».

Как назло, в XVI веке Список «Повести временных лет» попал в руки барона Сигизмунда фон Герберштейна, автора книжки «Записки о московитских делах». Сей заморский павлин по-нашенски был — ни в зуб ногой, но сносно тараторил на словенском. Перевел фразу Летописца так, что в его описании Пантеона богов князя Владимира: «ус злат» Перуна (позолоченные усы Перуна) превратились в отдельное божество — Услада. Романтически настроенные интеллигенты от науки — впоследствии сочинили ему соответствующую биографию, кальку с греческого покровителя наслаждений Диониса.

Зимцерла. Этот персонаж, хвала небу, хоть и поминают неоязычники, но явно стесняясь. Слишком чуждого, романизированного имени. Впервые Зимцерла поминается в труде далматинского историка XVII века Мауро Орбини. Он, явно почитав перед написанием своей «Книги историографии початия имени, славы и расширения народа славянского» герра Гербенштейна, — излагает сюжет Повести временных лет о Пантеоне Владимира на берегу Днепра. Следующего за «Усладом» — Семаргла, Орбини записывает как Simaergla. Потом явно произошла ошибка перевода, замена букв и удаление одной для благозвучия — и …на славянском Олимпе появляется неведомая никому «Зимцерла».

Само собой, биография была придумана. В 1768 году, автор одного из мифологических словарей, пишет:

«Зимцерла — Богиня Киевская; какия ей качества приписывались, о том ничево неизвестно; разве изломанное ея название произвесть от имени «зима» и глагола «стерть», так назовется она Зимстерлою и будет походить на Аврору или Флору, богиню цветов».

Тьфу три раза…

Лель. Символ и божок славянской романтической любви и эротики. Прославился особо благодаря пушкинской «Руслане и Людмиле»:

«…славит сладостный певец

Людмилу-прелесть, и Руслана,

И Лелем свитый им венец».

Появился сей «копипаст Эрота» из свадебных песен: до сих пор можно слышать в припевах «лель-полель», «ой-люли-лель» и т.д. Исследователи видят в них восклицания «аллилуйя». Может быть, но сова подбирается к глобусу…, вижу. Первые же упоминания о божестве Леле находятся в польских средневековых записях Яна Длугоша и Матея Стрыйковского. Фантазеры на одном персонаже не остановились, из припевов народной поэзии наковыряли целое божественное семейство. Смеха ради приведу: сам Лель, его брат (покровитель брака) Полель. Мама у них — Лада. Куда примитивней-то… Сначала любовь, потом брак. Первоисточник этого волшебства — лад между людьми и в семье, само собой. Хех….

Радегаст из Ретры. Совсем уж наглый и откровенный подлог. В начале XIX века во времена начавшихся в прессе и научной среде схваток норманистов с их антитезами — отчетливо стал обсуждаться вопрос происхождения славян. Споры о письменности древней, рунах и мифических городах, главным из которых была Ретра. В эпицентр споров попали «прильвицкие кумиры» — нежданно найденные бронзовые статуэтки. Их в 1768 году отыскал один доктор, в доме своей пациентки из деревне Прильвиц (немецкий Мекленбург). Среди статуэток был опознан бог Радегаст — с покрытой щитом грудью в виде бычьей головы, с «птичьим шлемом» на голове. Как и описывали его средневековые летописцы из тех же немецких краев. Сенсация стала популярна, от робких возражений ученых отмахнулись, сотнями наштамповали гравюр, тиснули это во все словари мифологии славянства. Радегаст даже угодил в оперу-балет Николая Римского-Корсакова «Млада».

Статуэтки, само собой, довольно быстро были признаны откровенной подделкой. Потом занялись мифической Ретрой. Нашли, что источник мифа о Радегасте — в тексте немецкого хрониста XI века Титмара. Про город Радогоще в земле славянского племени редарей, где поклоняются божеству Сварожичу. Лингвисты восстановили истину: в сочинениях поздних историков этот отрывок был искажен настолько, что Сварожич пропал, название города превратилось в имя бога, а племени — в мифический город Ретра.

Про Рериховские гималайские божественные «новоделы арийские» и «Велесову книгу»… промолчу вообще. Хватит дизов только по вышеперечисленному реликвариуму. Доклад окончен.

Свежие комментарии